| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

术中知晓

切除大腿上良性肿瘤的手术不复杂,做四小时左右,方明中途就醒了。他穿着绿色无菌服躺在手术台,眼皮睁不开,听到主刀医生跟护士说“再拿盐水冲洗一下”。他第一个念头是做梦,接着才有些害怕,意识到自己是“术中知晓”了。

在全身麻醉下还有意识,且在术后能回忆起的状态,就叫术中知晓。方明在北方一家三甲医院做了三年麻醉医生,去年七八月查出良性肿瘤,手术安排在今年春节期间。主任们还在放假,值班的麻醉医生和他是熟人,两人经常一块儿吃饭。

方明回忆,他当时觉得没什么可担心的,在麻醉前,还玩了一会儿手机。手术后躺在病房里,他开始向负责麻醉的同事求证,“主刀医生盐水冲洗是什么时候?”同事说,两个半小时左右。他告诉同事,自己听到了声音。

丙泊酚原研药“得普力麻”10秒起效,代谢快,副作用小,能让患者快乐睡去,有个代号叫“快乐小牛奶”。它是麻醉医生用得最趁手的“一把枪”,方明介绍,全麻三要素,镇静、镇痛、肌松,镇静药首先想到的就是丙泊酚。

丙泊酚以脂肪乳做载体,有一股鱼腥味,作用是包裹药物,保存药效。福建麻醉科医生张超观察到,某国产品牌的丙泊酚静置一会儿,会分离出油脂层,张超对保存效果存疑,用前还得“摇一摇”。

之前,方明也用这个品牌的丙泊酚,他注意到病人术后容易提早醒过来。方明是住院医生,除了科研外,每天起码做5台手术。他今年26岁,本科学习药物动力学,临床两年,再读研读博。第一次遇到“术中知晓”,是一位20多岁做腹腔镜手术的女患者,那时他刚工作不久,手术一个半小时,诱导期(注:麻醉分为诱导期和围术期,诱导期指起始阶段)给药后,围术期需要持续给药维持麻醉状态。

在方明的讲述中,他用微量泵推注镇静药国产药丙泊酚和镇痛药芬太尼,维持生命体征。芬太尼属于管制药,没有纳入集采。在手术快结束准备停麻药时,方明发现病人已经睁开了眼睛。他记得术后问询时,病人说,术中一直能听到医生说话,但是她说不出话来。肚子里面能感受到压力,但没有痛觉。“可以忍受,但有点恐怖。”他转述病人的描述。

按照术中知晓的处置流程,方明给病人请了心理咨询援助,但“心里五味杂陈的”。之后,他碰到从医20年的主任医生,问如何处置,主任医生告诉他,只能增大药量——用药指南推荐2到3mg/kg的推速,以前选择2mg,现在推荐2.8mg——没超过说明书用药,也增加了麻醉的深度。

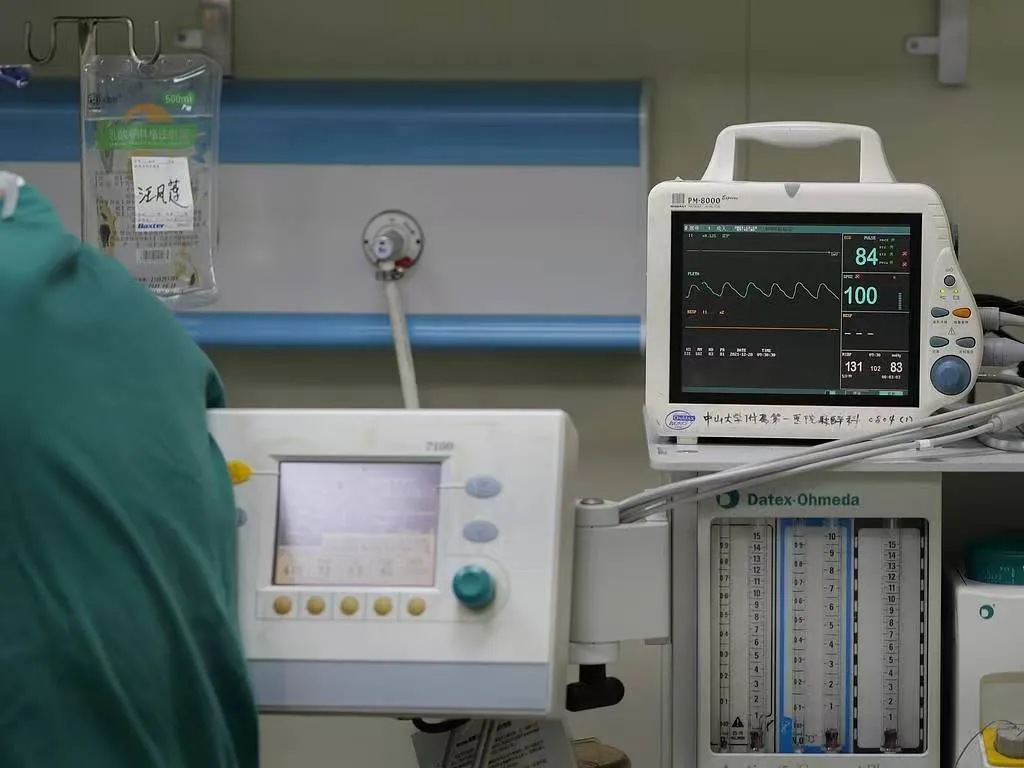

●资料图,源自视觉中国。

方明两年前被调派到县城医院工作,8个病人做胃肠镜手术,只有2个值班麻醉医生。他记得有一次快结束时,病人动了一下。“应该是丙泊酚药效欠佳”,方明解释,肌松药失效也会导致患者体动,但胃肠镜手术做的是静脉全麻,只用镇静药,不用肌松药。

在方明的观察中,胃肠镜手术是用到丙泊酚最多的地方。他介绍,一个成年人体重约为60到80kg,丙泊酚用量一般在15到20ml,国产品牌能维持15分钟,是原研药的一半。这增加了他的工作量,要在5到10分钟内重复给药,保证手术顺利。

这会导致另一个问题,丙泊酚有一个副作用是降血压,方明说。他给一些高血压患者输注时间过长,又容易低血压,得加强警惕,监测血压,再给一些血管收缩的药。

轮到自己经历术中知晓,方明和同事讨论复盘,只想出两点:一是“加大药量确实比较安全”;另一个是向科室建议,老人和小孩的手术增加一些监测设备。除此以外,两位新手医生也想不出其他方法。

经验大考

是药的问题还是人的问题?福建的麻醉医生张超从业13年,还是没办法回答。他遇到一个35岁的女患者,体重50公斤左右,做无痛胃肠镜。一般丙泊酚最多20到25ml能麻醉倒,但这次,张超记得,用某国产品牌的丙泊酚,加到40ml才麻倒。

这个女的是不是有吃安眠药?或者抗抑郁药?是不是肝氧化酶体系有异常?或者是否长期接触到毒品?这种不对劲,他当作个体差异就过去了。

麻醉药效和个人体质有很大关系,体重、代谢不一样,对药的反应也不一样,“就像一个人的酒量,有人一点点就倒了,有人得用很多才倒”,张超说。根据每个病人的情况,医生会写一份麻醉计划书,列明麻醉方式、麻醉药的选择。药如果不稳定,就会面临“这批药是不是得多加一点”的问题。

多位医生提到,麻醉就像开手动挡的车,医生是司机,负责把不同的患者安全送到目的地,有离合、油门和刹车,重要的是“掌控”感。这两年,在一些麻醉医生和几位临床医生的感知中,失去的就是这种感觉。

2024年夏天,在福建某三甲医院工作的张超遇到一批集采肌松药,几个病人都术后明显感觉恢复意识了,但肌松没恢复,他想不通为什么,猜测是不是胆碱酯酶缺乏症?一种影响肌松药代谢的罕见病。去查病人的血,看胆碱酯酶的值也正常,他才推测,可能是这批肌松药的问题。

遇到药物起效时间推迟、出现不良反应的情况,张超也怕被同行说自己操作不专业,“因为拿不出证据,只能说这都是个人感受。”

今年初,南方一家二甲医院麻醉医生于婧第一次碰到患者体动。甲状腺部分切除手术,预估两个小时左右完成,手术刀刚划开皮肤,患者右手突然微动,当时手术开始还不到半小时,于婧回忆。

她又追加了2毫克肌松药,同时启用吸入式麻药七氟醚,用来增强肌松药的药效——于婧从仪器数据观测和经验判断,这种情况是患者意识没有恢复,而肌肉张力恢复,“肌松药代谢时间一般是在40分钟到1小时,那天在十几二十分钟就代谢掉了。”

于婧有些意外。在麻醉诱导时,她根据患者体重计算用药量,为其静脉输入了四种药的混合剂,其中肌松药用的是某国产药6毫克。在普外科医生崔勇眼里,于婧是合作多年的老手,患者手动令崔勇疑惑,“按她的经验来说,不会这么快就动的。”但崔勇也认为,偶然一例不一定有代表意义,“也可能赶巧了,或者刚好那个药确实给少了,都不好说”。

●资料图,源自视觉中国。

在手术室,于婧那天当众解释说,可能药是新厂家或新批号,是自己“对这个药还不熟悉”。她有些委屈,现在更多使用复合麻醉,三五种药一起,是为了缓解药效不稳定出现的新症状,于婧解释。

在过去一两年,她发现常用的丙泊酚出现注射痛的情况,开始加一些镇痛药利多卡因或芬太尼进去。通常病人不会知道,于婧会通过各种方式弥补、改善药效不稳定的情况,否则就是“我麻醉没有做好”。

在药代动力学上,国产仿制药和原研药的分子结构一致。2018年《国家组织药品集中采购试点方案》出台,药品开始实行集中带量采购制度,仿制药进入集采竞标的前提条件,是通过药品一致性评价,即以生物等效性试验,证明其在质量和疗效上与原研药一致。像上述医生所察觉到的药效差异,“并不在分子结构,而是在于仿制药的杂质和纯度”,医生方明和张超都这样认为。

红星新闻报道指出,要证明集采前后药效的差异,只有随机对照试验能令人信服,例如2000个病人,一半吃原研药,一半吃仿制药,看对照效果,拿出数据。但在该报道中,西部一家三甲医院的药剂科主任坦言,“真正的临床研究很费钱,花精力,是个庞大的事情,我们暂时还做不到。”

在方明的科室里,一些有争议性的案例会拿到会议上讨论。他经常坐后排,把复杂难搞的案例记在笔记上,以便更好应对治疗。

相比起对药的信任,如今他更相信脑电图、心电图,血压和血样检测仪等等。他也发现,2024年更新的诊疗指南,也在强调增加一些术中监测设备,如脑电监测仪,预防术中知晓;定量神经肌肉功能检测,降低肌松残余的发生率。

●资料图,源自视觉中国。

微调

麻醉医生既要满足主刀医生的需要,又要保证患者生命体征平稳。如果麻醉药代谢快,手术快结束缝合时,主刀医生会要求追加。

方明的困惑是,肌松药如果加多了,患者镇静药代谢完了,肌松药没代谢完全,无法自主呼吸,会有生命危险。他这时会加点生理盐水,回复主刀医生说,加了肌松药。他解释,这些微调是保证麻醉的正常进行,只有麻醉医生自己知道。

对丙泊酚的信任度下降后,方明才想起其他各种各样的镇静药,咪唑安定、依托咪酯、环泊酚。他会向患者推荐依托咪酯,国产药,但价格二三十块钱,药效比较稳定。或者环泊酚,10多块钱,但是新研究出来的药物,也比较稳定。

国产药并不是每批都不正常,“有时这批药不正常,下批药又正常了。”福建医生张超说。他对药效的判断主要依靠信息的流通,他记得有时科室群里会发,“最近丙泊酚药效不行,做无痛胃肠镜,可能要稍微追加剂量,不然消化科医生要有意见了。”

麻醉医生依靠“微调”,保证麻醉的正常进行。

在东北某县城医院,麻醉医生大刘从业已有10年。他经历的都是2到3个小时的小手术,县城医院不会有太复杂的手术。近一年,他发现病人术后苏醒有些慢,再问病人是不是做梦了?很多病人说做了,这表示麻醉深度不够,大刘解释。

科室里讨论说,某国产肌松药维持时间短,他就在术中定个闹钟,不等药效过去,也不等主刀医生喊,就补一下。去三甲医院见习,那里更注重术中监测设备,做腹腔镜手术,会有虹膜设备检测二氧化碳,但在县城,没有这个仪器,大刘说,更依靠麻醉医生对患者反应的观察,看看脸色和心率的变化。

他不知道原研药,也不在乎集采药,就算药效有差异,也能“微调”——他本来也不依靠说明书,更依靠实践和感知。“最近苏醒延迟现象变多,等到再观察1到2小时,慢慢病人又好了。”对大刘来说,这是外界环境改变了,自己就像在狗窝里躺着,“不舒服了(药效变了),就用鼻子拱一拱窝,让自己躺得更舒适。”

●资料图,源自视觉中国。

关于麻醉药副作用的知识,他是在家里的客厅补齐的。妻子在同一家医院的ICU工作,需要更长期泵入镇静药和镇痛药,因此需要副作用小的药物。去年,妻子告诉他,一个专家做了实验,在ICU长期泵入的一种药,对循环系统的影响比较大,同时引发的副作用较多。

大刘本来习惯用这款药,听到这个之后,他开始有意识地减少使用。那时候科里出了环泊酚,他开始尝试用环泊酚替代,再按照体重年龄,看搭配的镇痛药剂量开多大,肌松药开多大,环泊酚应该开多大。再术后问问病人感受,有没有术中知晓?是否做梦?醒得透不透?

大概3个月后,他知道了少量推进后会发生什么,大量推进会发生什么,给多大的剂量,这个人他可能会发生什么,“能兜得住底”了。等到环泊酚有了不好的影响,他又开始换药。

一位湖南某三甲医院的麻醉医生称,已经习惯了集采药,觉得复合几种镇痛药物的情况下效果还可以。但她提出新的问题,药物选择面太窄。学医十余年的普外科医生崔勇指出,现在开药,被很多东西束缚住——不能老用一种药,即使觉得药效好,如果不在集采范围或者另有同类药物,会被怀疑医生跟药厂有利益关系,要写情况说明,“不是简单的当一名医生”。

另一种声音认为麻醉科面临的争议,不完全是集采药的问题。南方一家三甲医院肺移植科主任赵辉称,他操作的都是全麻手术,七八个小时过程中,至今没有发现病人提前醒来。对于国产药的药效,赵辉承认抗生素临床药效有差别,“确实不如进口的,但是这种比例很小”。器官移植术后常用的抗排异药物,赵辉比较认可国产的。

年初,国家医保局就集采药问题赴上海多家医院调研。关于“麻醉药不睡”的说法,接受调研的医院麻醉科临床医生介绍,“医院每个月平均2000多台手术,麻醉药在集采前后用法用量没有大的变化,诱导剂、镇静药、肌松药等各种类型的麻醉药都没有太大变化。”

官网内容称,瑞金医院对集采麻醉药“丙泊酚乳状注射液”的使用记录进行回顾性比较,纳入了2023年12月和2024年12月肝胆外科病区接受全身麻醉的腹腔镜胆囊切除术患者。从麻醉全过程看,原研药与集采仿制药平均麻醉药用量无统计学差异。单独看其中的麻醉诱导期,集采仿制药平均用量157mg,原研药平均用量146mg(集采药品和原研药品每支含量均为200mg)。在未发现“麻药不睡”、人均丙泊酚总用量无差异的情况下,麻醉诱导期仿制药人均用量略有增加,需收集更多数据分析研判。

对于原研药,春节前方明所在医院群发了一条通知,科室会议也强调了一次,“如果患者有强烈使用原研药的需求,或集采药的kpi完成了,可以开点原研药。”方明有些犹豫。平时,一些老人和小孩,因为体质原因,方明也会给他们开单子,让他们去医院国际部或特需部,或者直接去药店买。

但投诉也变多了。他曾给一个五六岁的男孩开处方,男孩得了急性支气管感染导致的肺炎,在麻醉插管之前,得把肺炎治好,否则会加重感染。方明解释了一大堆,小孩抵抗力差,让男孩父亲去买原研药,作用小,但被误认为是“拿提成”,闹到了医务处,要他道歉。

(应讲述者要求,文中人物为化名)

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 4 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 5 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 波兰参战了 |

| 2 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 3 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 4 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 5 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 6 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 7 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 8 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 9 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 10 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 5 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 6 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 7 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 8 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 9 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |

| 10 | 给菓趣的回复,你至少有放风的 | renweida |