| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

全国目前已经热到了最强高温的鼎盛阶段,多地气温超过40℃,新闻随处可见中暑晕倒的人——

南京120,三天接到65位中暑患者;

黑龙江老人刚到杭州,就热晕被送回东北;

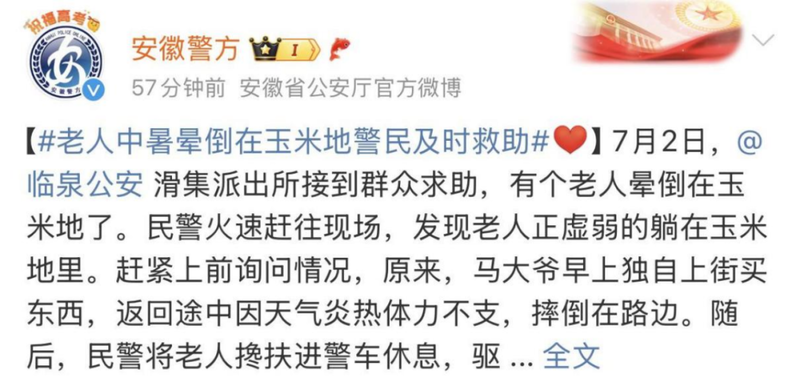

安徽老人上街买东西,回家时中暑晕倒在玉米地里……

这还没到三伏呢,就已经如此疯狂。2025,为什么这么热啊!!

北方人,热成了人均甜妹

一进入7月,首个全国高温健康风险预警发布,证明史无前例的热并不是错觉。

高温纪录接连被打破,别提南方了,北方都让人热到怀疑赤道是不是位置上移了——

京津冀干热炙烤,部分地区地表温度高达70℃。

来北京的小孩哥已热哭,发誓再也不来北京了,因为实在太热了。

河北网友说,他们村里一辈子没买空调的老人,都热到受不了,今年入手了一台。

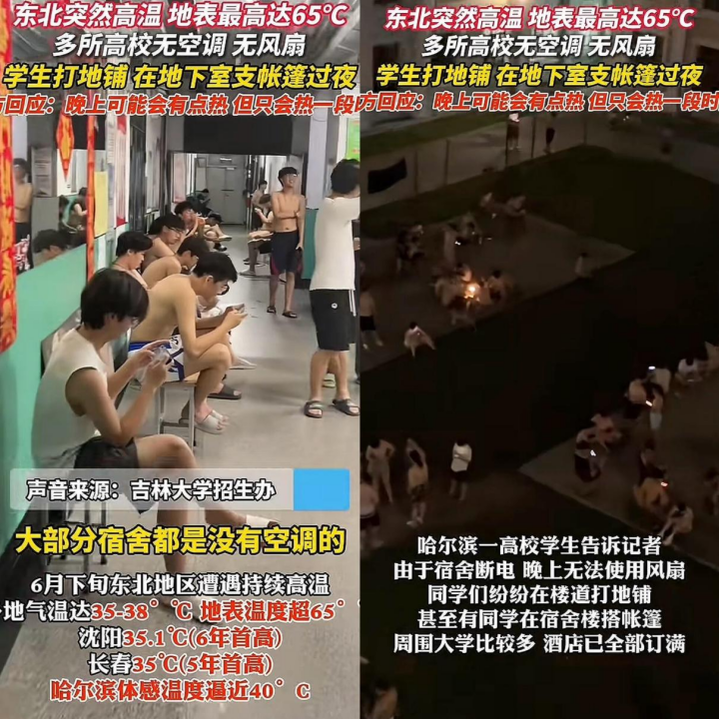

比京津冀更偏北方的东北,热出了38℃的高温。

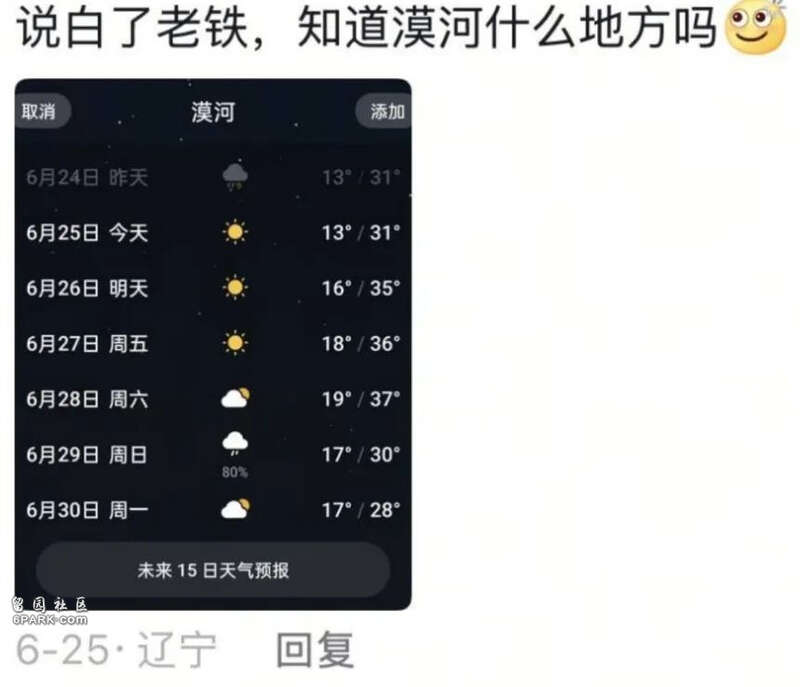

地表最高达65℃,连最北边的漠河北极村都达到了36℃。

张嘴就是画面感的东北老铁们,齐刷刷在网上刷起了高温段子——

“嘎巴一下热死我算了,说好的苦寒无比呢”;

“谁给我们东北人当老剩菜了,一会冻上,一会化上的,给我妈热得一天冲八遍澡”;

“东北疑似全员甜妹,一年温差70℃,吐鲁番的葡萄都没东北人甜”;

“我说白了,东北人遇上现在的高温,等于给企鹅扔赤道了,谁能受得了”……

因为从来没这么热过,没空调、没风扇的东北大学生热得不行了,开始打地铺、在地下室支帐篷过夜。

主打一个“全身微黏,直流微汗”。

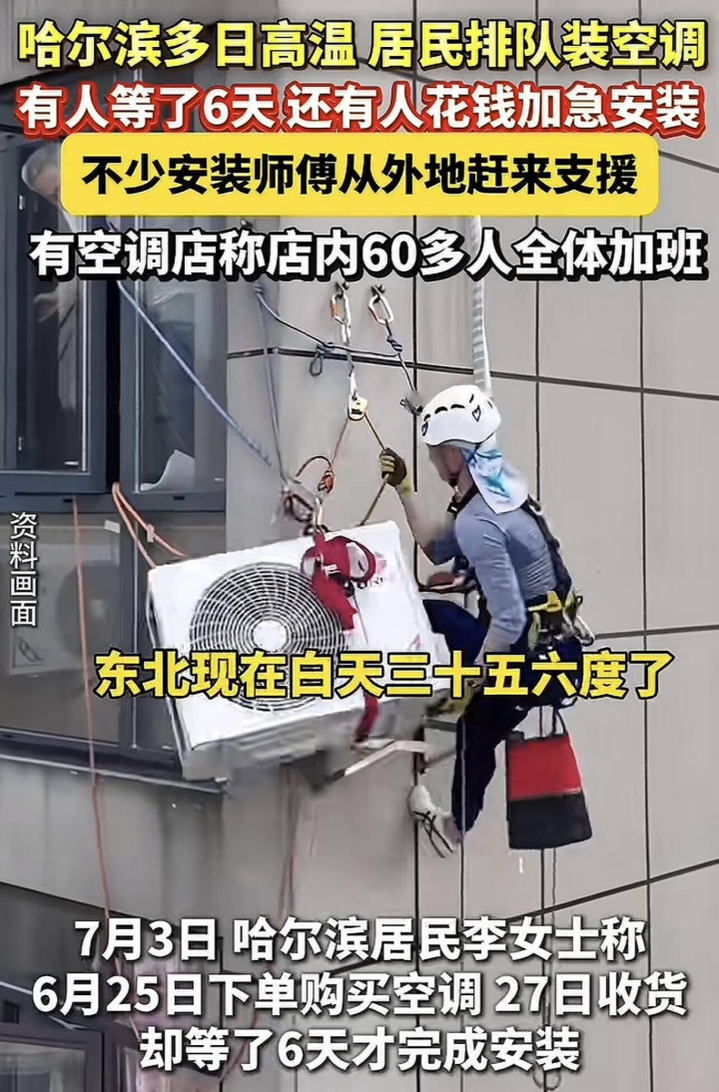

空调行业可能没想到,能如此轻易地在这个夏天,拿下这块“难啃”的东北市场。

排队装空调的人爆单了,师傅明显不够用了,全体加班不说,还得紧急从外地找支援。

除了部分还在下雪的高海拔地区,比如成功在7月入冬的青海等。 避暑,绝对算得上是全国大多数地区的人,在这个夏天的头等大事。

避暑,怎么避?

毕竟人均拖家带口去青海避暑,也不现实。

所以网友们因地制宜,开始从衣、食、住、行上下功夫,想办法避暑。

有男孩用西瓜皮做了避暑套装,从头到脚“全副武装”。

西瓜套装穿着不知道凉不凉快,反正看着挺凉快的。

因为这句“看着凉快”,很多人在夏天都踩过坑。

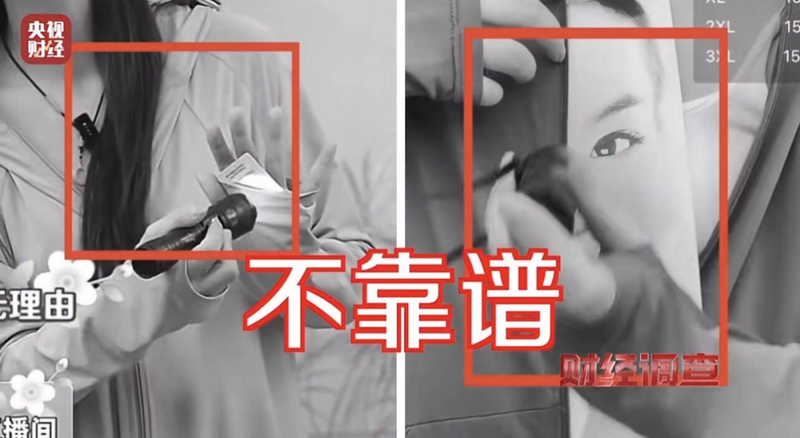

直播间里,看着主播拿起紫外线笔一顿扫,防晒效果感觉好得不得了——UPF值,能从50+到2000+。

再一听选用的面料,更是感觉高级感拉满,冰丝、凉感……甚至主打一个“边防晒边护肤”。

当然,“黑科技”关键词越多,价格也越贵。

为了避暑防晒,消费者下狠心将预算拉满,满心期待等着到货上身的那天。

没想到的是,曝光的新闻比防晒衣的确认收货,来得稍晚了一些。

包装简陋、生产环境差、面料根本不合格……以次充好的三无防晒衣,正在市面上大肆流行。

用那些科技感满满的宣传词,堆砌出来的高级面料,其实还是最普通的锦纶、氨纶。

凉感的“冰丝”添加,看似用了更好的材料、添加了凉感因子,实则效果不显著。

此外,还有全波段、原纱等,都是起不到什么作用的虚词。

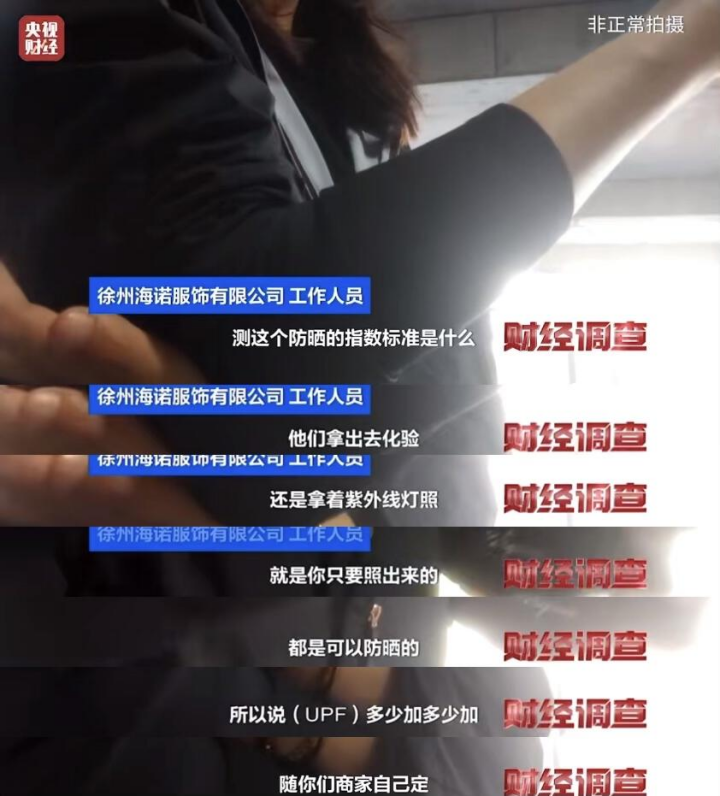

更可恶的是,防晒的指数标准UPF完全是商家说了算,想说多少说多少。因为无论是化验或者紫外线灯照射,都是形同虚设,都显示可以防晒,实际内行人一眼就知道怎么回事。

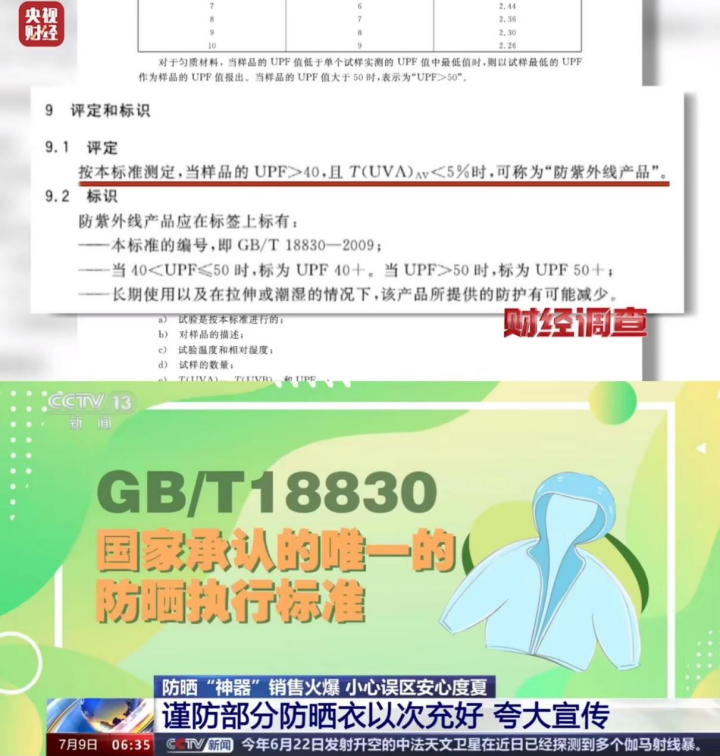

国家在防晒用品上,其实就一个标准“GT/T18830”。

选防晒衣时,UPF在200左右,耐水、能洗50次以上的产品,就是好产品。

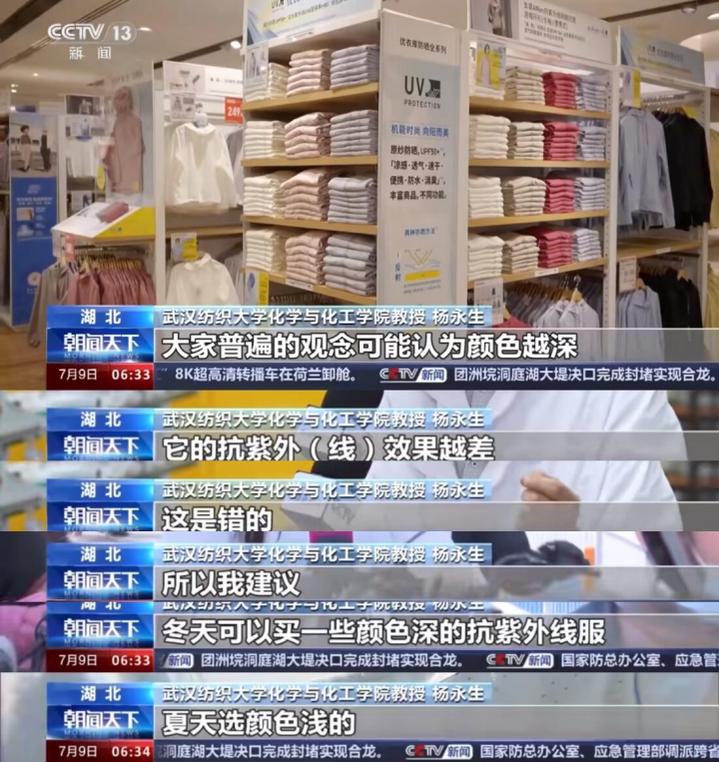

此外,颜色和抗紫外线效果没多大关系。只要记住夏天选浅色,冬天选深色,就ok。

同时在夏季穿衣方面,并不是穿得少就凉快,穿浅色的宽松衣服可以热辐射反射,还能保护皮肤不被晒伤。

以为吊带、热裤最降温,实则穿棉麻制品的衣服,吸汗的同时也会更凉快,还能保护我们在空调房里,不会因为穿得少,导致颈椎、腰椎、背部等被空调直吹……

在饮食方面,夏天很多人贪凉,喜欢吃冰激凌、喝冷饮,以为这样会快速帮助身体降温。

实则,这样会让我们外热内寒,导致身体散热能力下降的同时,还容易造成肠胃功能紊乱。

正确做法,是喝30-40℃左右的温水,来帮助身体降温。

除了降温,在解暑方面,很多人认为中暑只要喝藿香正气水,就能调理过来。

实则,藿香正气水更适合从大汗淋漓的环境忽然进入冰凉的空调房,这种贪凉的“阴暑证”。

各地中医院可以刷医保的解暑代茶饮,比如乌梅汤等,是消暑的好选择。

在居住方面,中暑的人群里,很多都是上岁数的老人。

他们认为待在室外才容易中暑,所以待在家里紧闭门窗,甚至不愿意开风扇、空调。这种不通风的闷热环境,很容易引起缺氧。

其实,年轻人在空调房里长期封闭不通风,同样也容易室内中暑。

通风,在夏天很重要。

无论是睡出一身汗吹空调,又或者是用冷水洗澡降温等,在夏季都容易引发心悸、头痛等不良反应。

所以很多人为了消暑,将目光投向了各种高科技凉席,没想到掉进了一个更大的坑——

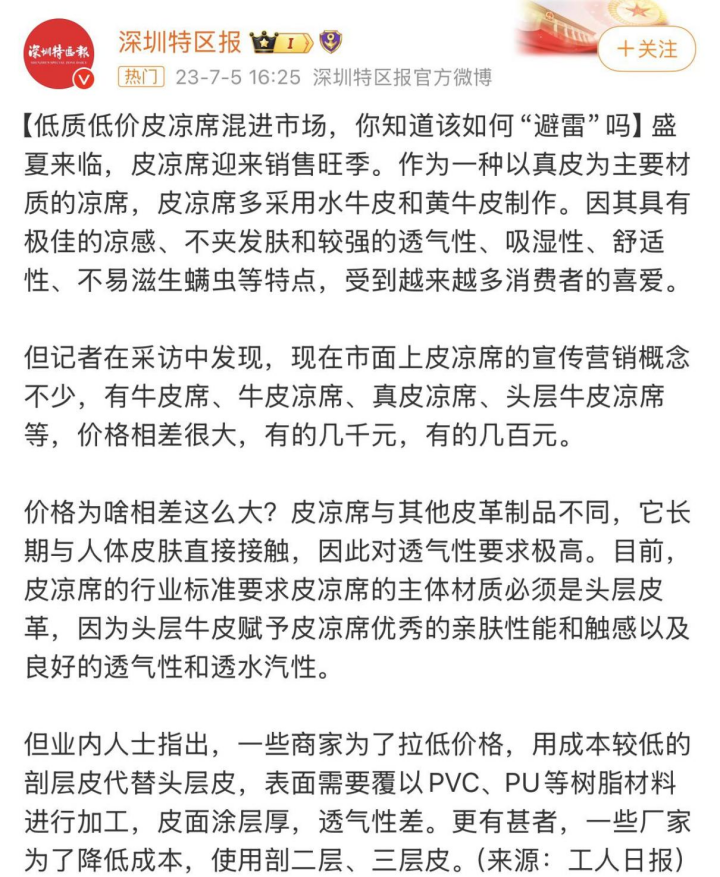

号称能抗癌实则无效的保健凉席、PVC和PU仿冒头层牛皮的凉席、刚接触感觉凉快十几分钟后明显减弱的轻奢凉感凉席……

钱花出去了,该受的罪,一样没少。

于是,不少人为了降低成本,选择出门去外面避暑。

可出行去合适的避暑地,需要有钱、有闲,这样一对比,分布在家附近的各种商场,就成了吹免费空调的最佳场地。空调更充足的图书馆、博物馆,也是这个赛道的热门选手。

有人将目光转向了更多的公共空间,比如地铁、公园、银行大厅等。

甚至有网友还推荐去党群服务中心、各类社区服务驿站,省电省水、看书学习,一举多得……

但很多嫌麻烦的人,还是希望能有一些避暑“神器”,能随身携带,随时随地带来凉感。

他们不惜高价买挂脖空调等装备,结果发现存在散热差、户外不如扇子凉快等缺点。

衣、食、住、行,想要将避暑做到全面、进行到底,还能不踩坑,真是要格外谨慎加小心。

在古代,怎么避暑?

俗话说,“小暑大暑,上蒸下煮”。

苦夏一到,茶饭不思成了常态。时常感觉困倦、萎靡不振,就像《黄帝内经》里所言:“夏三月,此谓番秀。天地气交,万物华实;夜卧早起,无厌于日。”

夏日万物生机勃勃,我们该晚睡早起。可暑热,往往使我们容易动怒、睡不着,热到度秒如年。

就像挂脖空调,在户外不如扇子一样,避暑这件事还得看咱老祖宗的。他们在衣、食、住、行上,有自己的消夏智慧——

《诗经》中提到过一种植物,葛。“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈(yì)是濩(huò),为𫄨(chī)为绤(xì),服之无斁(yì)。”高纤维的葛麻,制成衣服后,轻薄、凉爽、透气且坚韧,适合夏季。

苎麻,以及达宫贵人钟情的丝绸和纱罗,也是夏季的舒适之选。虽然不似今人的短袖、吊带设计,但足够能看出由绞纱织成的“罗”,有多么轻薄、透气。

在饮食上,古人倾向于藏冰,以供夏日使用。

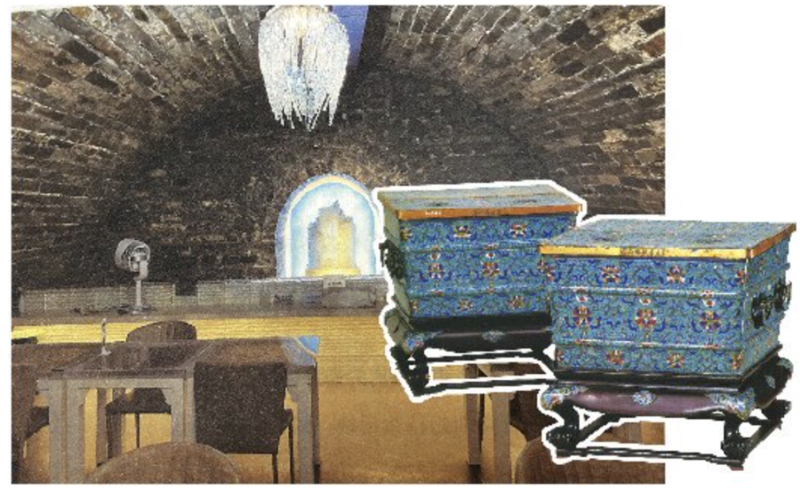

《故宫生活志》中提到,古人会建造冰窖,从前一年冬天开始,去河湖中凿取冰块(打冰),放置在冰窖中“冷藏”,第二年夏天拿出来使用。

皇家还有在立夏日给文武大臣赐冰消暑的习惯。

即便冰窖的墙有两米厚,也不留有窗户,冰块仍要面临融化的问题,所以古人藏冰通常会留出2-3倍的冰量,以保证次年的冰块用量。

《大清会典》中,记载了紫禁城曾有五座冰窖,能够藏得下25000块冰。

古人夏天,也好喝点小甜水儿——

水(矿泉)、浆(梅浆)、醴(甜酒)、凉(果汁)、医(酒酿)、酏(yǐ,稀粥),通过调配,就成了宋代的冰雪甘草汤,元代的舍利别(蒙古语“渴水”的意思,也就是我们今天喝的柠檬水)、冰酪。

但相比今日加了各种“科技”的饮料,彼时的小甜水儿,更加天然、原生态。

《易经·系辞》有云,“上古穴居而野处”。上古时候,我们的先辈会在荒野里生活,但居住时会进入洞穴中。

到了后世,人们开始研究建筑时,会在设计中讲究遮阳、隔热的结构,还会选择在夏日临水而居,在通风的环境中,凭栏便可感受拂面的凉风。

他们还想到,将建筑建造于半地下的状态,达到遮阳、降温的效果。

陕西冬暖夏凉的窑洞,和延伸至半地下的皇家楼阁庭院,丰俭由人但理念相同。

除了建筑,他们在睡觉时,会摇着纸扇,枕头用冰凉的瓷枕和玉枕,睡在竹席和藤席以及冰床上。

躺在比热容高的“古人夏季严选”竹席上,能将身体的热气吸收,保持凉爽,一直沿用至今,但低温敏感者、老人、婴幼儿以及有湿疹、皮肤病和体虚易寒者,不宜直接接触。

今年,学习古人的智慧,抱着成熟的大冬瓜(洗去浮毛)入睡,在网上非常流行。

很多网友,亲测有效。

而在出行方面,他们也热衷于将夏日的目的地,定在山野中,瀑布旁。

看瀑布,听琴声,远眺水面,在山中独坐……

他们追求雅致生活情调的同时,也将夏日的燥热一抚而光。

李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的诗句,让我们感受到的不只是庐山瀑布的震撼,更有水流倾泻而下的畅快与舒爽。

白居易在《消暑》一诗中,给出了自己的方法:“热散由心静,凉生为室空。”

内心平静,方能让身体的燥热散去,因为室内空荡了,所以才能生出凉风。

“精神胜利法”,这也不失为一种消夏的好选择。

越来越炎热的夏天,越升越高的温度……保重身体,切勿急躁。

没事,少出门;

心静,自然凉。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 4 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 5 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 波兰参战了 |

| 2 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 3 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 4 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 5 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 6 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 7 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 8 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 9 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 10 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 1 | 2026年1月1日A4白纸自由宣言 | 万维网友来 |

| 2 | 刷屏的美国“斩杀线”与中共的 | 解滨 |

| 3 | 回国杂感:仓颉造字成真,有图 | 思芦 |

| 4 | (图文)不受欢迎的圣诞 | 范学德2 |

| 5 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 6 | 中共倒台路径预测 | 遍地是贪官 |

| 7 | 安芃:男人的出轨和女人的出轨 | 水沫 |

| 8 | 中共国的金融危机何时爆发? | 山蛟龙 |

| 9 | 美国斩杀线:愚昧和麻木 | 汪翔 |

| 10 | 美国巨变:特朗普把三大最争议 | 文礼 |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 中共倒台路径预测 | 遍地是贪官 |

| 3 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 4 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 5 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 6 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 7 | 中共国的金融危机何时爆发? | 山蛟龙 |

| 8 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 9 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 10 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |