| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

黑龙江边上有个宏疆村,165户人家,75户是混血。你走在村里,迎面碰到的都是蓝眼睛、高鼻梁,但开口说的是东北话。

这些人花了三代时间,拼命往汉族里嫁娶。不是为了攀附什么,恰恰相反,他们想抹掉自己的俄罗斯面孔。

江边的异乡人

1917年,十月革命的炮声把一批俄罗斯人赶过了黑龙江。他们在逊克县边境扎下根,男人砍木头盖房子,女人种地做饭,跟中国人一起过日子。

村里的房子,跟普通东北农村没什么区别。土坯墙,红砖瓦,院子里堆着玉米秸秆,冬天烧炕,夏天在院子里乘凉。

唯一不同的,是村民的长相。

87岁的徐维刚是村里最后一个纯血俄罗斯人。他叼着旱烟袋,坐在院子里晒太阳。

俄语?早忘光了,他满口东北腔,跟隔壁老王聊天,你根本听不出他是俄罗斯族。

"我就是中国人,在这儿生在这儿长。"

徐维刚的户籍证明上,写着"无国籍"三个字,这是目前唯一能证明他身份的东西。

苏联名字被译成特维申果·伊万·安德烈耶维奇,但连他自己都念不顺这个名字。

往北200公里,内蒙古恩和乡的情况类似,2631个人,七成是混血。

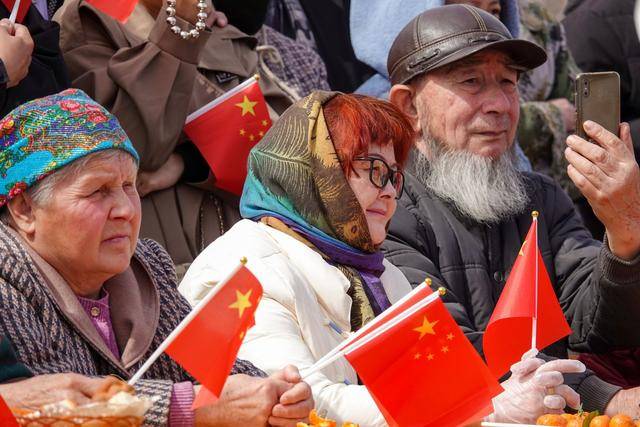

金发碧眼的大妈在街上卖列巴,用东北话跟你讨价还价。木刻楞房子,俄式教堂,草原牛羊。看起来像童话世界。

可宏疆村跟恩和乡,走的是两条完全不同的路。一个拼命抹掉痕迹,一个把混血当成了招牌。

差别从哪来?

得从1933年说起。

江水变成了铁丝网

1933年3月,日本人占了逊克,黑龙江突然成了一道不能跨越的线。

以前两岸还能来往,现在船不许划过江心,晚上8点以后,所有船必须停靠岸边。冬天江面结冰,官兵会插上标志杆。

越界?抓住就是死。

日本警察队就驻在边疆村,除了一个日本队长,其余全是汉奸。苗中林记得,有人想往苏联跑,被抓住,活活打死。

"最坏的就是那些'二鬼子'。"

宏疆村的袁广荣记得,他姑姑16岁那年跑回了苏联。

家里逼她嫁给一个混血老头,成亲前一天,姑姑带着爷爷的童养媳,趁夜色偷偷过江,再也没回来。

村里的苏联老人想家了,就蹲在地里哭。年轻女孩站在岸边,看着江对岸的苏联船,跺脚埋怨母亲。

为什么要把我带到中国?

但江水已经回不去了,那条窄窄的江,成了无法逾越的屏障,边疆村曾经是个被笑声和歌声包围的地方。

俄罗斯人会拉手风琴,会跳舞。每到节日,全村人聚在一起,唱歌喝酒,那是村里最热闹的时光。

1960年代,中苏交恶。宏疆村的混血人,一夜之间成了"问题",村里30户人家,只有4户是纯汉族,剩下的,全被怀疑。

造反派挨家挨户盘问,电台在哪?怎么跟那边联系?

徐月娥被逼得没办法,只能胡编,她说电台长得像烧火的炉子,对面一划火柴,这边就能看见。

隔着条江,谁能看得到?但不这么说,就要挨打。

有个叫李荣贵的混血村民,母亲是俄罗斯人。批斗时,造反派在他脖子上挂了个100斤的驱动轮。

后面的人踹一脚,轮子晃两下,血顺着脖子往下淌。

李的二哥被说成"特务头子",造反派说他家藏了坦克,把房前房后挖了个遍,连个轮子都没找到。

人被打得受不了,跳井死了,死了还不许家属哭,宏疆村一度成了远近闻名的"特务村"。

13岁的徐福胜在那个年代长大,他记得自己被叫"特务崽子"。大人是特务,小孩也跟着倒霉,端起饭碗,别人都不愿意跟你坐一桌。

上学路上,其他孩子会冲他扔石头。

"你爹是特务,你也不是好东西。"

徐福胜不敢还手,只能低着头快走,这段经历,在村民心里扎了根。

花钱也要娶汉族

徐福胜长大后,脑子里只有一个念头,娶中国人。不管花多少钱,必须娶汉族姑娘。

他的兄弟几个,想法一模一样,用婚姻稀释俄罗斯血统。

大儿子娶了个汉族媳妇,徐福胜松了口气。小儿子还没找对象,他放了狠话——

有我活着一天,你就别想找外国女人、混血女人。

全村的混血家庭,都在这么干。女孩子只找汉族男人结婚,男人拼命往外娶汉族媳妇,这不是攀附,是自救。

宏疆村最怕听到一个词——"二毛子",这个称呼,比骂爹娘还严重。

你要是当着村民的面问,你是中国人还是俄罗斯人?对方会立刻变脸,他们只认自己是中国人。

村里的年轻人,找对象特别难,姑娘一听是宏疆村的,扭头就走。

"那个村的人,都是混血。"

这话传出去,像个标签,撕不掉。男人只能往外找,去县城找,去别的乡镇找。

媒人要的彩礼,比别人家高一倍,混血村民咬咬牙,认了。只要能娶到汉族媳妇,多花点钱算什么。

三代人的努力,效果看得见。现在宏疆村,找不到一个会说俄语的人。

老太太们偶尔聚会,吃点列巴,喝点苏波汤,唱几句俄罗斯民歌,声音压得很小,好像怕被别人听见。

黑龙江省给宏疆村挂了个牌子——"省级俄罗斯民族村",可村里什么俄罗斯民俗都没留下。

1991年发了侨眷证,子女考学能加分,也就这点意义了。

村民不想要这个身份,他们只想变成普通的中国人,融进去,看不出来,才安全。

"我们就想过平常日子,跟大家一样。"

宏疆村和上道干村原本是一个大队,结束后,混血人坚决要分家。

"不愿意跟中国人住一起。"

这话听着刺耳,实际是自我保护,混血人把牛马全抢了过来,公社的人气得够呛。心里的隔阂,一时半会儿消不掉。

恩和乡走了另一条路

同样是混血村,恩和乡的选择完全不同,他们把混血当成了卖点。

木刻楞房子保留得完整,家家户户开民宿。游客来了,金发碧眼的老板娘端上格瓦斯,用东北话招呼你。

既有异域风情,又不隔阂,这个村子建了俄罗斯族民俗馆。展品有上百年历史,记录着俄罗斯人在中国的生活。

从不同侧面展示俄罗斯族的社会生活。

恩和乡一年旅游收入超过1000万,旅游业成了支柱产业。村民靠这个致富,不用再种地打渔。

恩和乡的地理位置在北纬51度左右,四面环山,与俄罗斯隔着额尔古纳河。风光宜人,静谧淳朴。

当地百分之八十的居民是俄罗斯族同胞,他们热情好客,保留着完整的俄罗斯民族传统。

2011年5月,恩和从室韦镇独立出来,恢复了俄罗斯族民族乡的名称,这是中国唯一的俄罗斯族民族乡。

恩和乡下辖8个行政村,镇政府驻恩和村,2018年末,户籍人口2631人。截至2020年,下辖1个社区,另辖1个村级单位。

恩和乡有耕地15.4万亩,可利用草地40万亩,林地280万亩。

2011年,农业总产值5897万,粮食产量2.01万吨。

2015年,农牧业总产值1.2亿元,牲畜存栏47659头,牛奶总产7700吨。

旅游业的发展,带动了整个乡的经济。

为什么两个混血村,走出了完全相反的路?

地理位置是一方面。

恩和乡在内蒙古,离呼伦贝尔草原近,旅游资源丰富。宏疆村在黑龙江边境,偏僻,没有开发条件。

但更深层的原因,是历史留下的心理创伤。

宏疆村经历过被怀疑、被孤立的年代,那段记忆太痛,痛到村民宁愿抹掉自己的特征。

恩和乡没有这么重的包袱。

2011年,恩和从室韦镇独立出来,恢复了俄罗斯族民族乡的名称。政策支持,旅游开发,混血身份变成了优势,村民不再回避,反而主动展示。

走在恩和乡的街上,随处可见俄罗斯族的面孔,他们穿着传统服饰,在民宿门口招呼游客。

"来尝尝我们自己做的格瓦斯。"

大娘金色的头发在阳光下闪闪发光,脸上洋溢着淳朴的笑容。游客拍照,村民大方配合,这里的混血身份,成了吸引游客的名片。

同样的血统,不同的命运,关键在于环境给了什么选择。

宏疆村的村民用三代人的时间,拼命往汉族里嫁娶。他们想融入主流,想安全,想不被指指点点。

这是生存本能。

恩和乡的村民保留传统,发展旅游,把混血变成了资源。

这是时代给的机会。

两条路,没有对错,都是普通人在历史洪流里的选择。

2025年,黑龙江依然静静流淌。宏疆村的年轻人,已经很难看出俄罗斯人的特征。第四代、第五代混血后代,外貌已经接近汉族,村里人终于松了口气。

恩和乡的游客,还在拍着木刻楞房子发朋友圈。民宿老板数着收入,盘算着明年再装修几间房。

旅游旺季,一个月能挣小半年的钱。

江水两岸,各自安好,但那段边境往事,不该被忘记。

宏疆村的经历提醒我们,身份认同从来不是简单的事。它跟政治环境、社会氛围、个人经历紧紧绑在一起。

恩和乡的发展证明,包容和开放能创造多大的价值。同样的特征,不同的环境,结果天差地别。

历史不会重来,选择也无法更改,我们能做的,是记住这些故事。

记住那些为了生存而努力融入的人。

记住那些在包容环境中找到自我价值的人。

他们都是中国人,都在这片土地上扎根。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 逆潮流而动,顶尖科学家从中国归国 |

| 2 | 习遭降维打击,新华社通稿4个细节惊心动魄 |

| 3 | 中共官场突然敢骂习了,谁给的胆子? |

| 4 | 中国跨年夜万人倒数惊现这一幕! 网:太尴 |

| 5 | 比美国还狂?2026第一天,新加坡发文告诫中 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 东亚战争准备:从暗杀安倍开始 | 随意生活 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 5 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 6 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 7 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 8 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 9 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 10 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |