| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

“我妈带了8个保温杯、5双拖鞋、3斤零食,却忘了带身份证。”

这是网友小林在社交平台上吐槽父母旅行事迹的一句话,评论区瞬间炸开了锅:

“我妈怕酒店不干净,连床单都带了。”“我爸带了GPS导航仪,坚决不信高德地图。”

但点开评论才发现,底层情绪其实是“披着滤镜的灾难片”。

那些你以为是幸福的合家欢场面,背后藏着无数次深呼吸后的妥协、翻白眼后的沉默,以及一句又一句“算了”的自我催眠。

有人说,旅行是测验一段感情最好的方式。

情侣同行看磨合,朋友同行看默契,而带爸妈旅行,直接是考验你心理韧性的终极大boss。

出发前的准备期,就是第一轮崩溃挑战赛。爸妈眼中的“旅游”,更像一场远征。

他们恨不得把家里搬上飞机:保温杯、热水壶、泡脚盆、感冒药、驱蚊液,还有熟食若干。

仿佛不是去杭州,而是要穿越腾格里沙漠。

而你想要的,只是一只轻便行李箱、一部相机、一条无计划的街。

出发前两周,行程表就像家庭会议文件,一遍又一遍地被审校。

爸妈要求“早睡早起”“跟团不迷路”“不吃路边摊”,而你在拼命想删掉“丝绸工厂”和“玉器中心”的行程,努力保住咖啡店和美术馆。

可最后的结果,往往是爸妈妥协地说:“那你带我们去你喜欢的地方吧”,而你内心却翻了个巨大的白眼:这不正是你们不喜欢的嘛!

旅行途中更是战况激烈。

第一天就能感受到“体力的鸿沟”,爸妈走三步要歇脚,你走三万步都嫌不过瘾。

你想去的是小众景点,爸妈想要的是有空调、有讲解、有购物点的正规景区。

你拍照讲究角度、光线和滤镜,他们拍照讲究“别动别动,我来给你照一张”,然后按下的永远是你闭眼翻白的那一刻。

更不用说早晚节奏的冲突。

爸妈七点整起床、拉窗帘通风、开始吃早饭,而你凌晨一点才在写朋友圈打卡总结:“Day1完成!很不错!”

这时你妈已经在旁边拿着维C泡腾片催你早点睡,讲着昨天新闻里说夜里三点肝就开始排毒了。

最抓马的,往往是第三天之后的情绪崩盘。

旅程一开始还靠着“忍一下”的信念支撑,但到了中段,冲突开始像水一样从裂缝中渗出。

谁安排的路线太紧凑?谁迷路了?谁一直看手机?谁不配合拍照?谁一直想回酒店?

回程的那天,一家人坐在机场的候机厅,彼此不再说话,只剩咀嚼自带的老婆饼的声音。

这一刻,你忽然意识到,这趟“说走就走的家庭旅行”,好像谁也没开心起来。

你疲惫,爸妈不适,拍下的照片也不过是彼此忍耐下的伪装。

但,是不是就不该带父母旅游了?其实不是。

我们之所以在旅行中爆发冲突,并不是因为“不该在一起”,而是因为我们总想用自己的节奏,去逼迫彼此适应。

爸妈想的是安全、舒适、规律,而你想的是新鲜、自由、冒险。

当两种旅游观念硬碰硬的时候,情感反而被消磨得一干二净。

与其带爸妈走一趟你安排的“年轻人式打卡之旅”,不如真正为他们定制一段“舒服的旅程”。

比如让他们加入适龄团体、请专业的讲解员、把自由时间留给彼此。

不是一起去每一个地方,而是在某个城市里,各自去喜欢的角落,再在饭点时笑着汇合。

旅行不是证明孝心的KPI,也不是用照片刷存在感的打卡游戏,它应该是重新发现彼此的过程。走得快,不如走得稳;走得远,不如走得暖。

下一次再打开地图,不妨先问问爸妈:“你们最想去哪?想怎么去?”

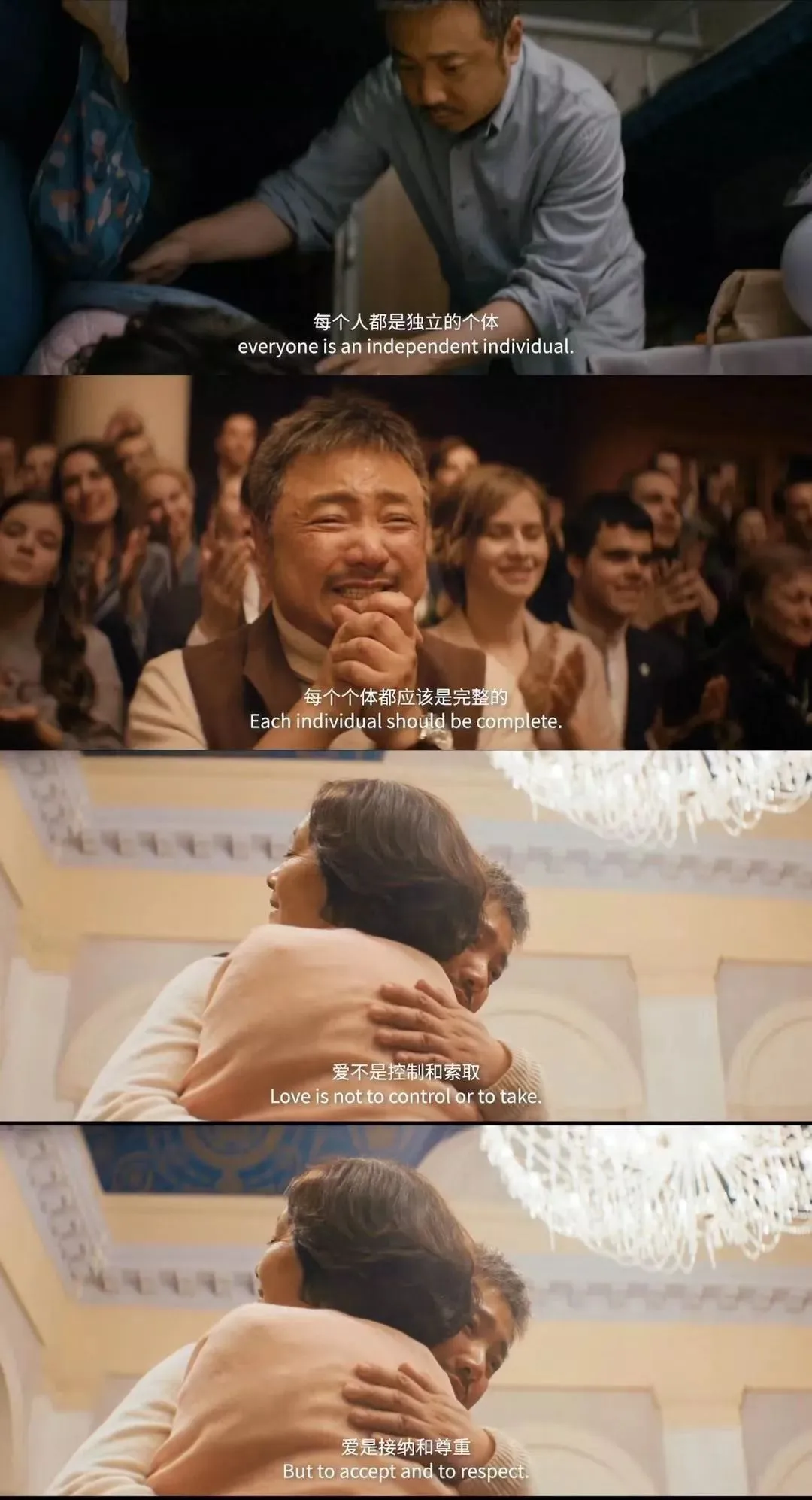

然后告诉自己:陪伴不是一场同程旅游,而是一场互相尊重的慢行人生。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 4 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 5 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 波兰参战了 |

| 3 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 4 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 5 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 6 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 7 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 8 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 9 | 意义不亚于建造航母!中国胜利隧道通车 |

| 10 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 5 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 6 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 7 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 8 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 9 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |

| 10 | 给菓趣的回复,你至少有放风的 | renweida |