| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

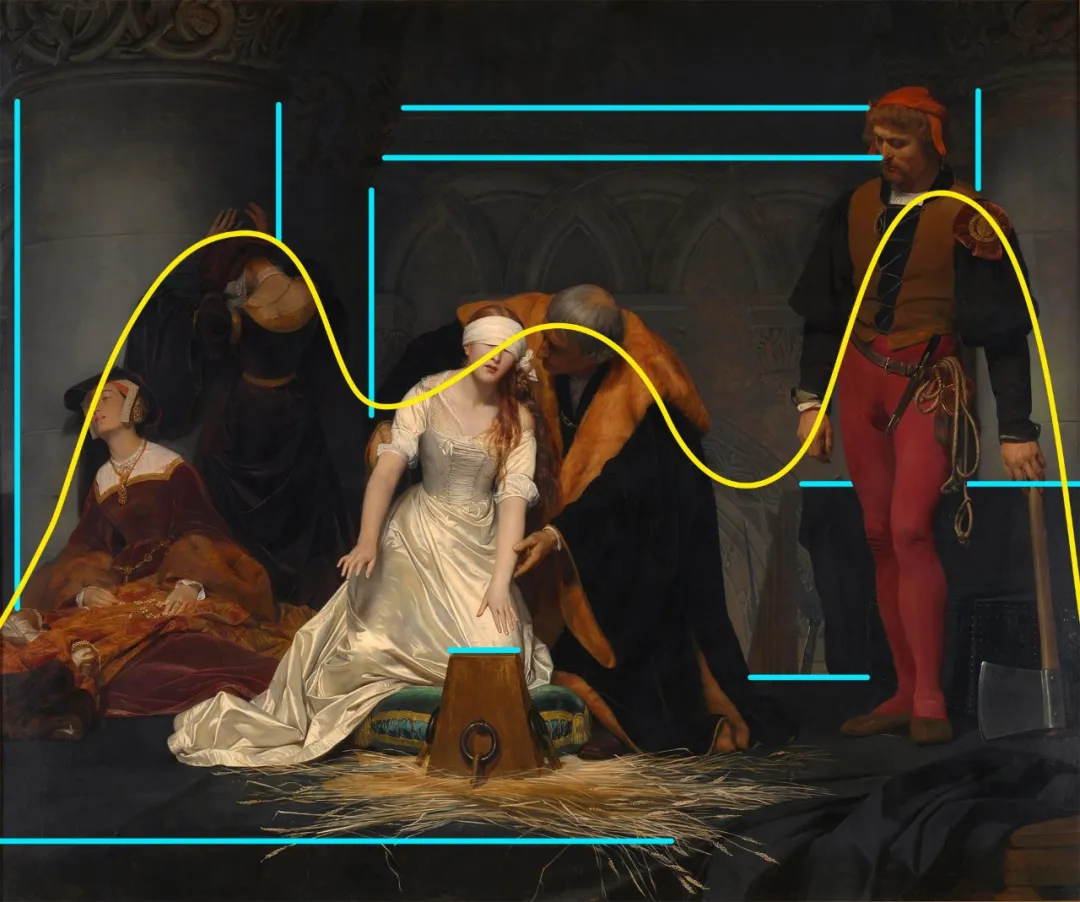

你看过《简·格雷的处刑》吗?

到底是什么让你不忍心再看第二遍?

这幅画通过戏剧化的表现手法,将真实的历史事件转化成充满情感张力的视觉叙事。

这一期,我们就好好聊一聊这幅画背后的故事和它的创作手法,比如构图,塑造以及时机的选择等等。

只要我们看透了再去创作,一定会有非常大的收获。

废话少说,我们直接开始。

故事背景

《简·格雷的处刑》

人物介绍

画中皮肤白皙、穿着华丽丝质长裙的女孩,她就是简·格雷,她被蒙住了双眼,可能是为了不让她那么害怕吧。

在她身边是一位神父,神父像个父亲一样搂着她,引导她去摸索那块即将砍下她头颅的断头台。

画面左边是一个刽子手,他正皱着眉头,有点不耐烦的样子。

画面右边是她的两个侍女,她们哭得死去活来,已经不省人事。

当我们第一次看到这幅画的时候,第一反应应该是:为什么要杀她啊?

这样一个年轻漂亮的女孩,她究竟做错了什么?

在这里,我们先来简单地讲讲这个故事的背景。

简·格雷是亨利八世妹妹的外孙女,她自幼就是一学霸,各科成绩都非常优秀,而且还是新教改革坚定的支持者。

爱德华六世去世后,简·格雷于1553年7月10日被宣布为女王。

血腥玛丽

但民众和贵族普遍支持的是亨利八世的长女玛丽(即后来的“血腥玛丽”)。

仅9天后,玛丽发动政变,简·格雷被废黜并囚禁于伦敦塔。

玛丽一世继位后,试图恢复天主教,镇压新教势力。

1554年,简·格雷的父亲参与新教起义(怀亚特叛乱),尽管简·格雷并没有参与,但仍被玛丽视为潜在的威胁。

为了巩固统治,玛丽要求简·格雷改信天主教,但被简·格雷坚决地拒绝了。

随后,玛丽下令处决简·格雷和她老公。1554年2月12日,16岁的简·格雷在伦敦塔外被斩首。

时机的选择,不同“简·格雷”的对比

这画谁画的?

H·保罗·德拉罗什,这位老哥堪称艺术界的“好莱坞导演”,特别擅长讲故事。

如果说一个画家最重要的能力是什么,那一定是找到故事的高光时刻。

德拉罗什不是唯一画这个题材的画家,我们找来几张不同的“简·格雷”,来看看它们有什么不同。

三张同题材的作品对比

首先,我们先来看第一张,这一张画家选的时间点是还没戴眼罩时候,如果我不说,你都不知道他们在干什么。

我们再来看看第二张,这一张画家选的时间点是简·格雷已经趴上来了,刽子手的斧头也已经挥起了,准备要落了,这个时间点,其实也OK,没太多问题。

但是呢,这个故事到这已经过于的彰显了,就是你的劲儿使完了,而不是在它释力之前,最后那一秒的那种张力没有了。我个人其实也不是很喜欢这个时间点。

最后,我们再来看看德拉罗什的,他选的这个时间点就是马上要华彩之前的最后那一点点时间。

画面介绍

这里有一个细节是特别让我动容的,就是你看她已经是蒙着眼睛了,跪下的时候,发现离这个断头台好像还有一点点距离,因为看不见,所以她这个时候有点不知道该怎么办。

剧照

在电影里面她说了一句话,what should I do?

就是我该干什么?这个时候,站在她身边的天主教神父,把她指引到断头台。

刚才咱们说了,她为什么被断头,就是因为她不愿意加入天主教。

但没想到,在她最后临走的时候,是她摒弃的天主教徒,引领她过去的。

看完这三张画后,我们简单地总结一下。

第一张画,这个故事还没有正式开始进入高潮。

第二张画呢,这个故事马上就结束了。

而德拉罗什选的是在华彩之前的那个时间点,给你一种风雨欲来山满楼的紧张气氛。

所以,这三张画放在一起比较,你就会发现哪一张会让你心里头更疼。

OK,我们知道了德拉罗什为什么选这个时间点之后,我们再来看看他对画面细节的刻画。

画面细节刻画

当你仔细看他们每个人表情的时候,你能感受到他们每个人心里,都有复杂的心理活动。

我们先看看简·格雷,虽然我们看不见她的眼睛,但是她也是有一些表情的。

细节刻画

比如说,你能从纱布的间隙里看到她明显红肿的眼袋,其实,16岁是没有这个眼袋的,一定是哭了一晚上哭肿的。

我想德拉罗什一定是有意的把眼袋加重了,他就是要告诉你,简·格雷此时很害怕,也很无助。

人物动态

她的第二个表情其实是肩膀,你看,她的这个肩膀是斜着的,在构成上面,你只要出现了斜线,就会给人一种不稳定感。

而她摸索的这个姿态,既表现了她面对死亡的恐惧,又暗示了她在信仰的支撑下获得了平静,这种恐惧和平静的对比,形成了心理和动作之间矛盾的张力。

人物动态

接着往下看,你看她的右手,其实是有一点翘起来的,表明她现在有点不知所措。

然后左手尽力向前伸,她其实很想触达到她的这个目标,结束这一切。

人物动态

接下来,我们来看看神父,你能感觉到他是有一点皱眉的,但是他的眼睛一直在紧紧地盯着简·格雷,这其实是一种关心。

人物动态

还有,你看他的头是向前伸的,双臂搂着简·格雷,形成一个围绕的包裹状。

他的手其实是在帮助简·格雷向前伸,然后触及到那个位置。

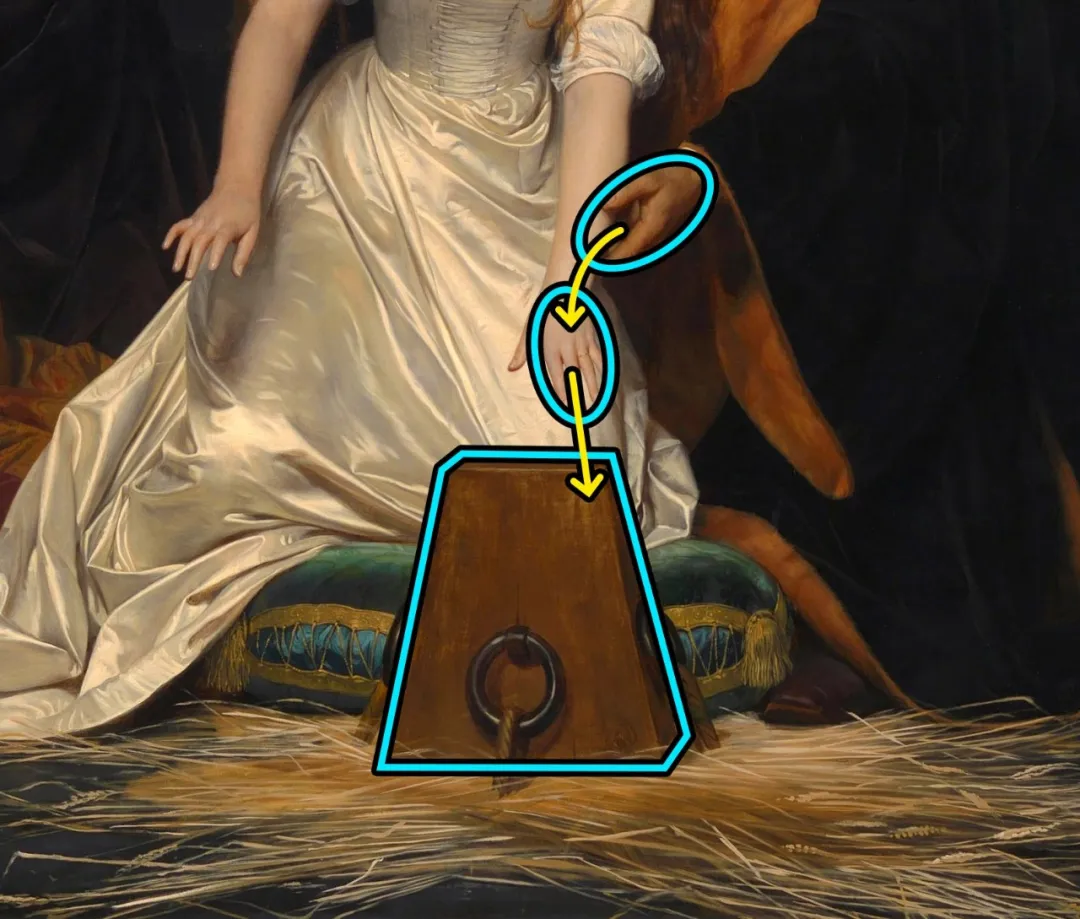

视线引导

这里有一个视线引导线,就是神父的手引导着简·格雷的手向前伸,简·格雷的手又引导着观众的视线关注到断头台。

断头台下面铺着稻草,这是用来吸血用的。

这就暗示了即将发生的一切会非常地血腥,营造出强烈的心理冲击。

细节描写

你看,从手到台面的这一段距离,其实就是生和死的距离。

德拉罗什挑的这个时间点真是拿捏的恰到好处,这种近在咫尺的距离,你的心怎么可能不痛?

人物刻画

我们再来看看这个刽子手,在我们心里,刽子手一般都是凶狠的,但在这里不是。

其实,所有人都知道简·格雷是冤的,她只是一个小女孩,懵懂无知,最后被牺牲了。

人物刻画

你看,他的情绪其实是有一点点无奈和惋惜的,他其实也很关切,但又稍微有一点点的焦躁。

人物刻画

他的右手是相对松弛的,重点在左手,他的左手不是握着斧把,而是轻轻地垂在上面。

他想通过个动作告诉所有人,我在这里已经站了很久,都站累了。

但是我也不知道还有多久才能完事,所以就先这样,就是处在一种idle的状态。

人物刻画

最后就是这两个侍女,前面的侍女的腿上放着简·格雷的衣服和项链。她这个状态应该是哭累了,完全的就撒手人寰了。

后面的侍女转过身去趴在柱子上恸哭不已,不敢看。这就是在暗示接下来发生的事情会非常地血腥。

OK,讲完这些,我们来讲讲他的构图。

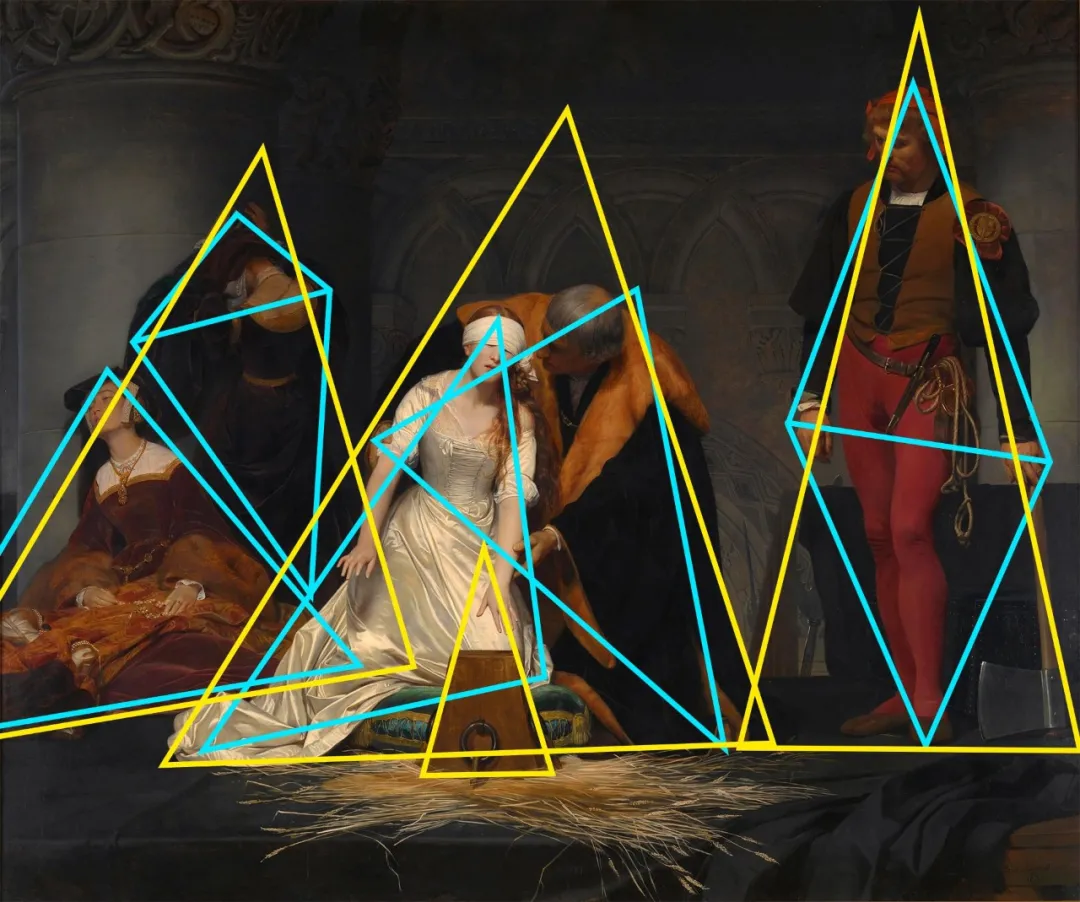

人物分组

这幅画是典型“中心对称”构图,画中人物一共分成了三组。

左边的两位侍女主要起到平衡画面和烘托气氛的作用,中间的神父穿着深色的衣服是为了突出简·格雷,右边的刽子手主要是起到点题和平衡面面的作用。

每组人物都呈现三角形稳定的架构,单个人物还可以继续细分为不同的三角形架构,使得画面既稳定又充满变化。

场景中的直线和人物的曲线形成了对比,使得面面充满了韵律感。

在画中,德拉罗什还用视线引导的方式,告诉你谁是主角。

简·格雷是蒙着眼睛的,她没有视线焦点。神父和刽子手的视线都是看着简·格雷的。前面侍女的眼神是涣散的,也没有视线焦点。后面的侍女是背对观众的,也没有视线焦点。

通过视线的引导,简·格雷就是这幅画的主角。

从构图上来讲,这张画的重心是简·格雷。但她是处在一个中间偏左的位置,为了能让整幅画的构图达到一个平衡的状态,右边就一定要有一个非常重的一个东西,拉开一个足够大的距离。

这其实就是构图里的偏倚,你的重心偏左,那你一定要足够重的东西,离得远一点,把力臂拉开,去平衡画面的重心。

画面左边的两个侍女和简·格雷的距离比较近,而且是两个女子,相对来说是比较轻。右边的刽子手和简·格雷的距离比较远,体重也比较重。

画家就是用这种方式来拉这个画面的平衡。

这幅画是非常典型的古典主义风格,你看,它的四边都是暗的,只有中间这一块是亮的。

我觉得这是德拉罗什故意这么干的,他就是要让这个画面中心圣洁一点,白一点,然后血光四溅的时候会更加的残忍,更加的让人窒息。

他的这个表现手法,和委拉斯凯兹的《宫娥》是一样的,只不过《宫娥》讲的是国王他们家温馨的氛围。如下图。

《宫娥》

他们的共同点就是通过画面中最亮的色块去突出主角。

这样我们就好理解了,在一幅画中,最亮的那个一定是主角,因为这是一个写在我们基因里的判断。

我们之前讲过一期《宫娥》,链接我也放到文末了,想看的小伙伴,可以去看看。

你看,除了简·格雷身上的白色以外,还有她的侍女,神父和刽子手,身上多少都有一点白色。

这绝对是德拉罗什故意设计的。

因为他知道,当你的画面里有一大块主观的颜色之后,你也要画面的其它地方放一点,去平衡一下你的配色,这就是视觉理论中的呼应。

画面中整个背景几乎都由灰黑色构成,使得我们的注意力全部集中在前景的人物上。

前景的人物呢,德拉罗什又十分巧妙地利用橙色和红色分布在人物身上,形成了丰富的节奏感。

整幅画,只有垫子是冷色,这刚好和人物身上的暖色形成了对比。

在色彩属性中,每个颜色都有它的明度,也就是黑白灰。

我们把画面去色之后,我们就可以非常清楚地看到画面里的黑白关系。

我之前写过一篇关于色彩明度的文章,我把这篇文章的链接放在文末了,感兴趣的小伙伴可以去看看。

你看,画面上的黑白关系,像不像一级一级的台阶。

这种台阶感就是古典主义绘画中特别常用的一种玩法。

这种表现形式就是在黑白对比强烈的地方,加入一个灰色去过渡一下,这样,画面看起来就很舒服。

如果中间没有这个灰色去协调它们这种强烈的对抗,画出来的效果就会跟国际象棋的棋盘似的,特别的突兀。

接下来,我们聊聊德拉罗什的塑造。

塑造

左图《蒙娜丽莎》,右图《简·格雷的处刑》

我们就拿达芬奇的《蒙娜丽莎》和它做个对比,在《蒙娜丽莎》中,我们可以看到非常明显的虚实关系。

但在《简·格雷的处刑》中,我们并没有看到明显的虚实关系,它每个地方都强调得很清楚。

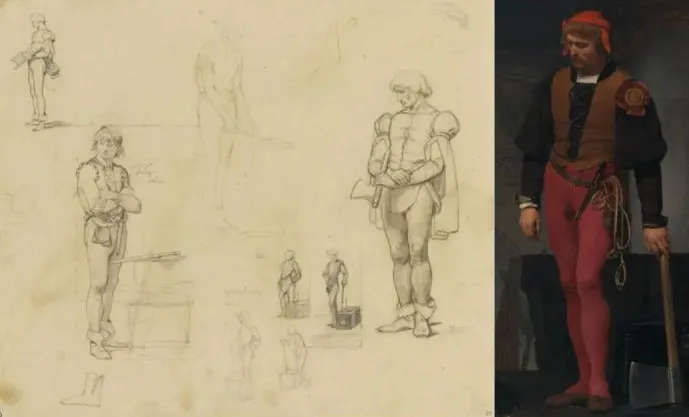

造型塑造

你看,这手是不是肉肉的,很饱满。但仔细一看,好像他也没画什么东西。

实际上,他是在特别专注地交代形体的结构和边缘,他把他看到的一五一十地给你交代清楚。

衣褶的处理也是一样,一丝不苟地把每一条衣褶都给你交代清楚,从哪里开始,到哪里结束,怎么结束的,说得非常清楚。

他的这种周全感,就会给你一种特别真实特别实在的感觉。

也正是他这种朴素无华的塑造,使得他的作品非常地有张力。

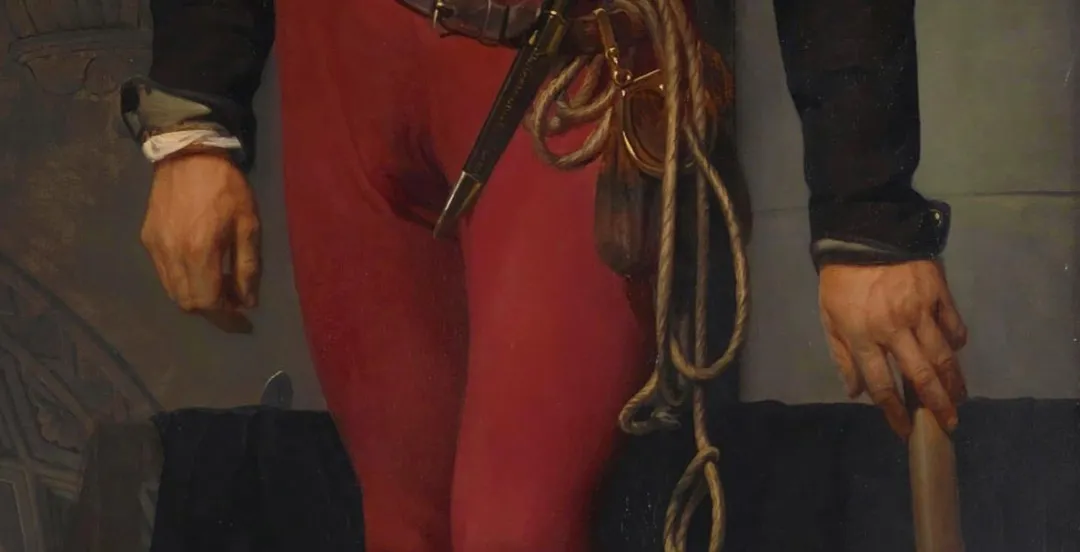

褶皱的刻画

我就特别喜欢他这些细小褶皱的处理,你看,它们的转向是顺着大腿的结构转的,透着布你都能感受到肌肉的弹性。

所以说,如果你想练塑造,想把一个人画精到了。你就从头到尾临一次这幅画,你绝对会学到非常多的东西。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 纵欲过度的张雨绮 终究为自己的行为付出了 |

| 2 | 终于来了!二十大上的旧账,开始清算了 |

| 3 | 当年拆除亚洲最大火车站,如今肠子都悔青了 |

| 4 | 美国重大空难 体坛齐声悼念 |

| 5 | 军委突发公告!又一军种“团灭”,信号极不 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |