| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

北京日报最近发表了一篇文章,标题起得很大,叫《中国需要“制度人口学”》。

作者是北京大学一位的教授,研究人口的(著名的计生专家)。

分享文章里面提到一些观点。

比如:

理想的制度文明体系能确保人自由全面的发展、家庭健康幸福的发展、人口优化持续的发展、社会团结和谐的发展。中国需要“制度人口学”,探寻制度文明对人口优化的重大影响。

这些话虽然写的很委婉,不过联系一下标题,这话是不是在变现承认了,

我们那四十多年影响了十几亿人的计划生育,其实一直缺少一套科学、人性化的顶层设计?

应该是这个意思吧?

如果说这还只是让我疑惑,那接下来的话就让我彻底蚌埠住了。

如果说0至14岁少儿人口是“后备人力资源”,那么15至59岁或者15至64岁的青壮人口就是“现实人力资源”,60岁或者65岁以上的老年人口则是可再开发的“第三人力资源”。

我读到这里,忍不住笑了。

我还以为我是个人呢,合着在专家眼里,咱就是个“矿”啊。

还是分门别类、等着被开采的那种。

看到这儿我基本就明白了,

这篇文章,压根就不是写给我们这些“矿”看的。

说白了,文章的核心焦虑就一件事:中国的“劳动力无限供给”优势快没了,得赶紧想办法。

办法呢?

无非两条:一是让大家生,二是对年轻人好点。

但具体怎么做?

没说。

文章通篇都是口号,唯一沾点边的建议,就是要对生了三胎以上的家庭“不予惩处”。

那生育率未来会怎么样?

难说。

邻居日韩的现状早就告诉我们,把生育率搞崩盘易如反掌,想再拉回来,那是痴人说梦。

我们最好的机会窗口,在十五年前,其次是十年前,哪怕是五年前开始真金白银地补贴,或许还能听到点响声。

结果呢?

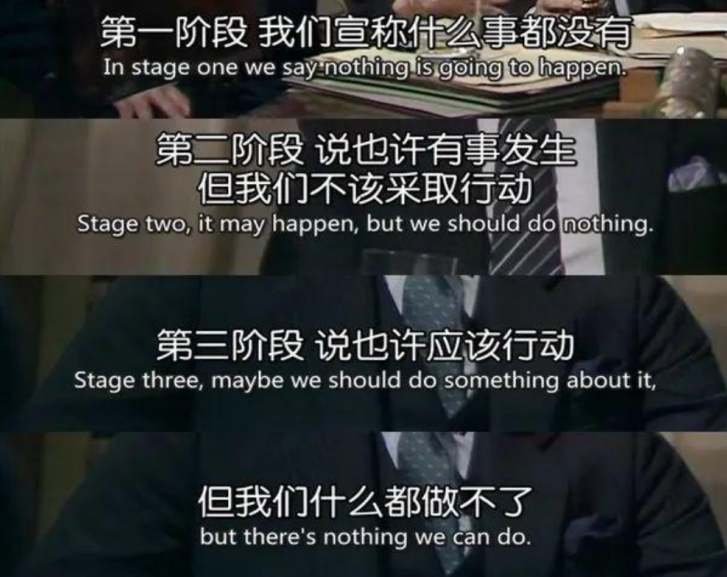

开会、开会、再开会……一定要等到新生儿数据跌破所有人的眼镜,才开始反应过来,当初是不是该做些什么。

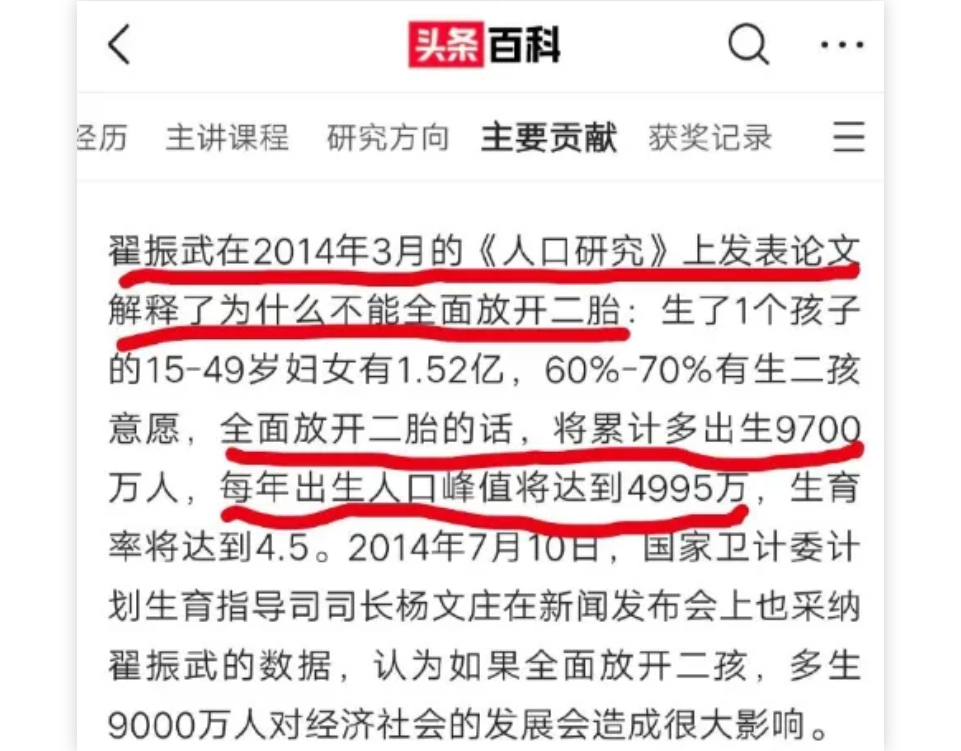

这就不得不提当年那位著名人口学的专家翟教授了。

在15年开始提倡开放二胎时,数据上看已经晚了,但是当时还是觉得不能立马放开。

他当初经过一番“缜密计算”,在其论文中预测,全面放开二胎将导致未来四年的出生人口分别达到3540万、4995万、4025万、3540万,生育率将达到4.5,累计多出生9000万人。

你看这个数,还有零有整,一看就是经过专业计算的嘛。

这篇论文当时还被广泛用来证明继续坚持计划生育的正确性,但是现在知道是多么的荒唐可了笑。

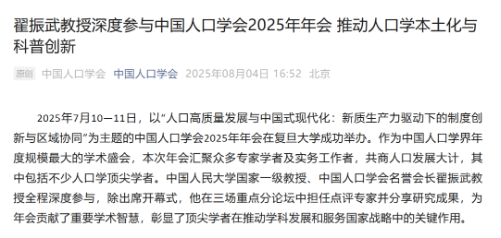

最魔幻的是,放出这种“神论”的专家,不仅不用为自己错误的言论负责,

如今还能摇身一变,继续以权威的身份指点江山,这本身就是个奇观。

看看这位他最近又抛出的高论:

第一,说西方的“生育率”、“预期寿命”这些术语不符合中国国情,我们要搞一套“自主话语体系”。

第二,高度认可国外发钱发福利的经验。

第三,痛心疾首地表示,社会上对人口问题的“误解”太多,“半专家”横行,急需“科普”。

还得是大教授,道理就是多。

首先,大家都是地球人,生老病死的基本规律能有什么东西方之分?

退一万步说,当年算出4995万这个惊天数字的时候,用的不就是您现在批判的“西方术语”吗?

怎么,术语这东西还带“薛定谔”属性,用对了就是你的,算错了就赖西方?

其次,发达国家生育支持体系最大的经验教训,恰恰是:

别抱太大希望,而且越晚行动,花钱越多,效果越差。

我们现在的情况,连可以摸的石头都快摸不着了,因为发达国家都没在生育率低到这个地步才开始救市的先例。

最后,说我们老百姓是对人口问题存在误解,问题是我们连最基本的人口数据都很难及时看到。

而所谓的真专家要么预测失灵,要么集体失声,那可不就得让“半专家”们占领舆论高地吗?

没有准确的基础数据,谈何科普呢?

人口基础数据的计算其实很简单,人口总量、出生 / 死亡人口,无非是加减或比大小;

老龄化率、出生率这些 “率”,也只是做除法 ,哪需要什么高深知识?

之前在网上看到一个段子,说:

“我们不是不生,而是缓生、慢生、优生,有次序的生。让有能力的人先生,带动后生的人,最终实现共同生娃。”

你看,他们还真是这么想的,也真是这么说的。

这让我想到了一个词——“语言腐败”。

就是那些掌握话语权的人,为了某些利益,故意偷换概念,把一个词的意思扭曲成完全相反的样子,让残酷的现实显得温和无害。

比如说,

下降不叫下降,叫负增长,裁员不叫裁员,叫毕业。

找不到工作叫慢就业灵活就业,找不到工作在家呆着叫全职儿女,

找到工作被开了叫优化,把人开了之后,公司说是向社会输送人才。

现在,这套玩法终于轮到出生人口了。

断崖式下跌多难听啊,我们来搞“制度人口学”,搞“话语体系创新”,听起来顺耳多了不是。

从四十年前的“计划生育”,到今天的“制度人口学”,词儿是越造越新,但核心问题始终没变:到底有没有把人当人看?

只要一天还把人当成可以计算的“资源”、可以利用的“红利”,那人口问题就永远无解。

人之所以为人,是因为我们有思想,有感情,有追求幸福、自由和尊严的本能。

如果一代人的感受是“生而为人,长成牛马”,

那谁又愿意,或者说,谁又忍心,再生一个“小牛马”出来,重复这被当成耗材的一生呢?

所谓的“人口优势”到底是谁的优势?所谓的“人口红利”又是谁的红利?

承认问题,是解决问题的第一步。

可我们似乎更热衷于发明新词来美化问题。

不得不说,在语言科技这个领域,我们真是遥遥领先啊。

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 3 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 4 | 中国金融圈炸锅,投行“第一美女”栽了 |

| 5 | 消息:中共少校飞行员驾机自戕身亡 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 明明是世界领土大国,她偏要伪装成弹丸小国 |

| 2 | 波兰参战了 |

| 3 | 要玩真的了!他点名警告习近平 |

| 4 | 会议内幕曝光!习等四人遭“围攻” |

| 5 | 万劫不复!中国正在重演晚清最后十年 |

| 6 | 更多人出事?北京流传神秘名单 |

| 7 | 爆北京拉响警报:2026头号风险浮出水面 |

| 8 | 北京大秀肌肉时刻,一张“致命照片”被公布 |

| 9 | 意义不亚于建造航母!中国胜利隧道通车 |

| 10 | 北京七环隧道大爆炸传出惊人内幕 |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 5 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 6 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 7 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 8 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 9 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |

| 10 | 给菓趣的回复,你至少有放风的 | renweida |