| 新闻 | 视频 | 博客 | 论坛 | 分类广告 | 购物 | 简体/繁体 | 广告服务 | 联系我们 | 关于万维 | 登录/注册 |

|

|

“手里有几套老家的房子,要不要卖掉?”

“算了吧,留着总归能涨。”

“不一定啊,你没发现身边卖房的人越来越多了吗?”

你有没有感觉到,那个全民买房、闭眼赚钱的时代,正在悄悄落幕?

这不是错觉。高盛今年发布的一份研究报告,用数据揭开了真相:一场波及所有人的 “需求逆转” ,已经开始。

过去我们以为,房价的核心是土地,是政策。但现在,一个更根本的变量在发生结构性变化——需求。

这不是小调整,而是我们这一代人必须直面的时代拐点。今天,我们就来深入解读这份报告,看看它对我们未来的生活和财富意味着什么。

你以为是周期,其实是拐点

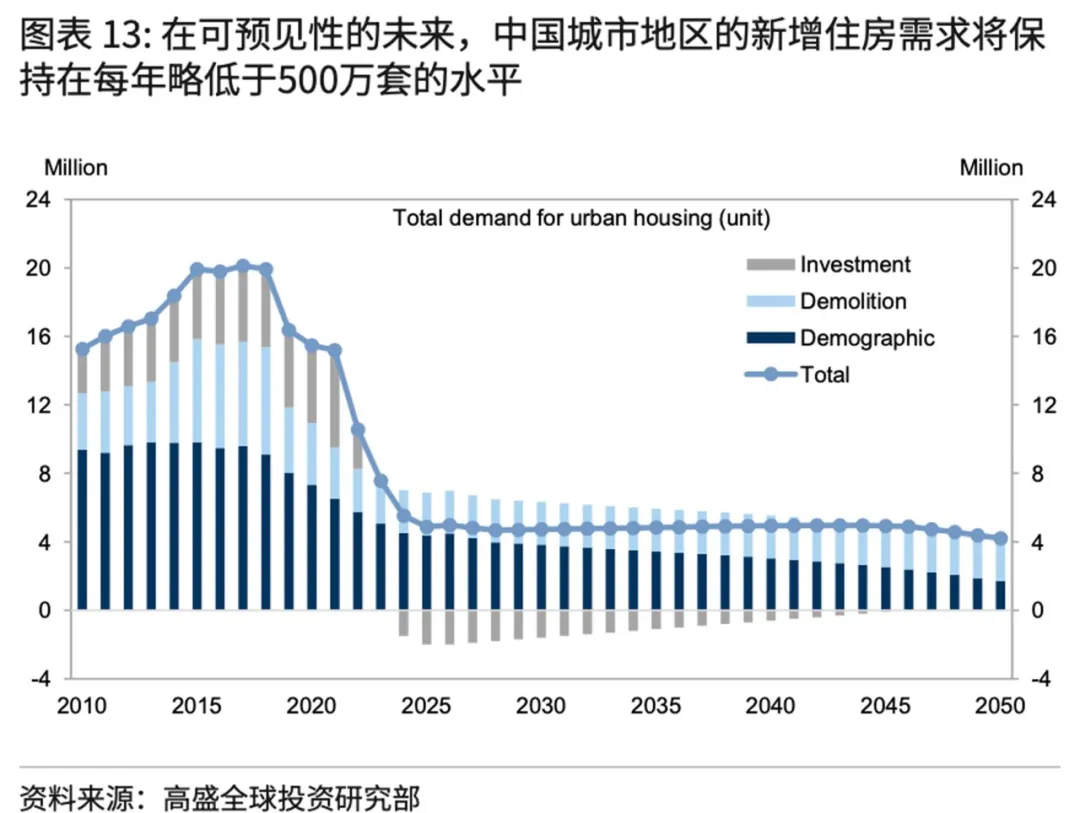

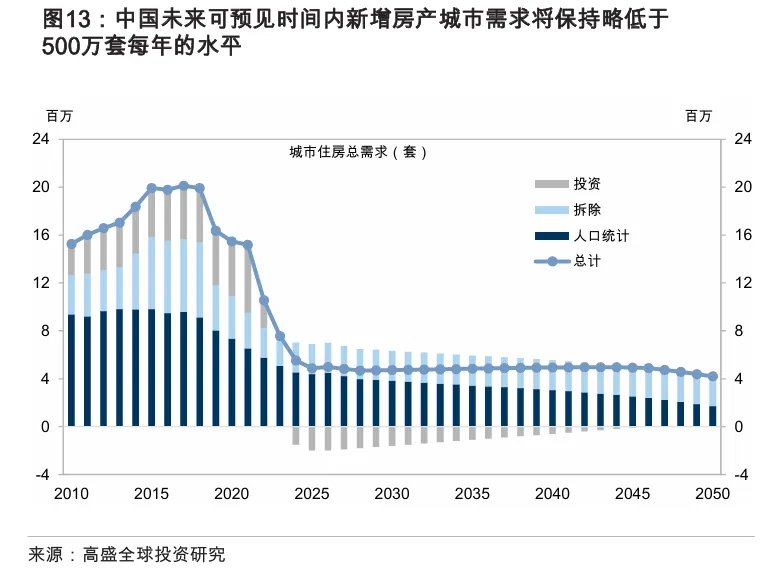

先说结论:未来几年,中国城市地区的新增住房需求,可能保持在每年低于500万套的水平。

要知道,2017年还是2000万套。短短几年,需求跌去75%。

哪怕放到“黄金十年”的2010-2019,平均每年也有940万套。未来的需求量,相当于直接砍了一半。

为什么会这样?

报告给了三个关键因素:人口、拆迁、投资。

1. 人口——最大的变量

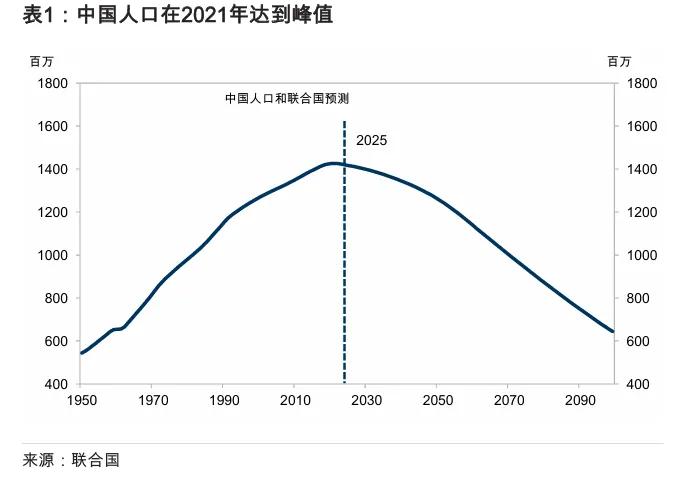

2021年,中国人口规模达到顶峰,此后一路下行。

在2010年代,人口增长每年能带来约150万套住房需求;到了2020年代,这项需求每年将减少50万套。

房子是给人住的,人少了,房子自然就闲下来了。

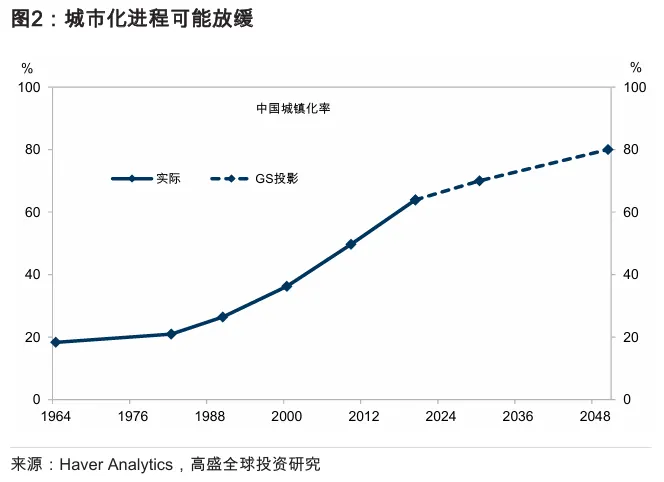

和生育率下降同步发生的,是城镇化减速。

过去几十年,大量农村人口进城买房,这是房价上涨的最大推力。但如今,城镇化率已经达到67%,2030年的目标是70%。

未来十年,年均增速不到过去的一半。

更现实的是,农村人口老龄化严重,50岁以上的人占比高达41%,他们进城置业的意愿和能力都大大减弱。

在人口层面,唯一的正向因素,是家庭结构变化。

中国的家庭正变得越来越小,根据最新的人口普查数据,中国“一代户”比例从2000年的27%,上升到2020年的50%。

小家庭确实会创造一些新增住房需求,但和前两个因素比,仍然是杯水车薪。

2. 拆迁——透支了未来需求

如果说人口是一个慢变量,那拆迁就是强行创造出来的需求。

报告提到,在2015到2018年间,棚改成了政策的主旋律。那几年,政府几乎是“开足马力”推进,各地大规模拆除危旧房。

你能想象吗?短短四年,每年大约有600万套住房参与棚改,几乎是正常拆迁速度的两倍,占到了同期新房销售的40%。

简单讲,就是原本分几十年释放的需求,被提前挤压到那四年了。

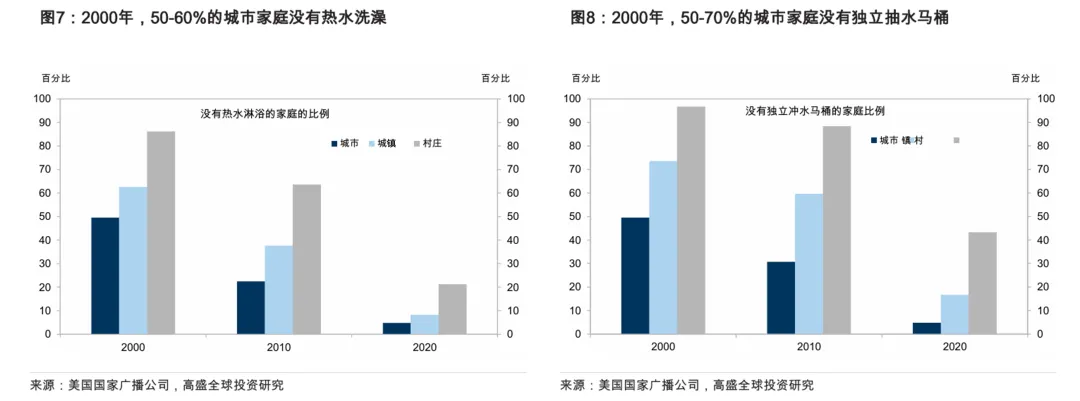

而现在,政策风向已经悄悄转变。最近提出的“城中村改造”,重点不是一拆了之,而是翻新、改善现有住房。未来老旧小区要做的,是加装电梯、优化环境,而不是再给一大笔拆迁款,让人转身去买新房。

数据也印证了这种趋势:2010年代,拆迁带来每年470万套的新增需求,但未来可能逐步降到270万套左右。

3. 投资逆转——房子不再是稳赚不赔

除了人口和拆迁,还有一个更扎心的变化——投资需求在消退。

过去,高储蓄率、投资渠道匮乏,几乎把“买房”变成全民共识。房子成了最安全的资产,仿佛放在那里,就能稳稳升值。这背后是一个强烈的信念——房价只会涨,不会跌。

但近几年,一次又一次的下跌,把信念打碎了。

朋友圈里你可能也见过:有人咬牙在高点贷款买房,没想到两三年就跌掉了首付。本来是想靠房子保值增值,结果成了“负资产”,心理落差极大。

高盛的数据更直观:2010年代,投资需求占了总需求的24%,到2021年冲到峰值。可转折点很快到来——现在,不仅新增投资买房的人少了,甚至出现了“负需求”。预计到2025-2030年,投资需求将是-180万套。

什么意思?就是市场里买的人越来越少,卖的人反而越来越多。

以后,新盘最大的竞争对手,不是隔壁的新盘,而是那些想抛售的房东和投资客。

我们需要关注什么

报告提到一个关键问题:地域供需错配。

简单来说,房子过剩,但大多积压在三线以下城市。未来真正有需求的,是少数一线和强二线城市。

这意味着,楼市将进入“结构性分化”。不再是齐涨齐跌,而是冰火两重天。

那么,对于我们普通人来说,应该如何应对?

1. 刚需人群

不必再恐慌性上车,你有了更大的选择权和议价空间。

但要记住:

一定选择人口净流入、产业结构健康的核心城市的核心区域。别被“价格洼地”诱惑,因为那些看起来很便宜的房子,可能未来根本卖不掉。

其实,在房价下跌时,你会发现并没有真正的刚需。我记得两三年前,同事和我聊到一个问题:“即使我是刚需,如果房子一年之后,便宜100万,那我为什么不等等再买?”

后面发生什么大家都知道了,毫不夸张,很多房子就是在一年一百万地跌。很多时候,我们并没有那么需要立刻买房,所谓“刚需”,只是被“房子还会涨”的惯性思维裹挟后,自己给自己找的一个理由。

2. 持有多套房的人

当务之急,是重新评估手里的房产,优化配置。

持有成本高、租金回报低、非核心地段的房子,未来很可能成为“负资产”。

可以考虑:卖掉流动性差、升值空间小的房产,把资金转移到更有增长潜力的方向。从单一资产、单一货币的配置,转换为多元配置,才更稳健。

对中国家庭来说,现在财富过度集中在房地产上,流动性极差,这样的资产配置结构很不健康。如果牺牲了流动性,要么换来极高回报(比如私募股权),要么提供长期稳定的收益(比如香港储蓄险)。但很多房产,现在两头都不占。

3. 所有人

过去20年,靠房地产拉动经济的宏大叙事,如今正在缓缓落幕。

这意味着,地方财政、上下游产业链、个人财富逻辑,都要面临大调整。

我们需要重新思考财富配置,学习多元化投资,才能为自己、为家庭构建一个更能抵御风险的资产结构。

最重要的是,一定要有现金流思维。经济下行期,重点不再是资产升值,而是能否带来稳定的被动收入。

写在最后

经济学家付鹏在去年的演讲中,举了一个残酷的例子:

“我200万买的房子,600万卖给年轻人,我拿走的就是年轻人未来40年青春的当期现金折现。我可以为我的未来40年潇洒了,他背上这40年的债务。

如果没有收入的增长,他要硬硬地还40年,也就是说,我替他多活了40年。”

这句话直击要害。对年轻人来说,买房不是成功,而是把未来40年的自由抵押出去。

高盛的这份报告,与其说是一份预测,不如说是一面镜子。它照出了中国房地产市场的核心矛盾:从“如何解决短缺”,彻底转向了“如何消化过剩”。

对于我们普通人来说,真正的挑战才刚刚开始。你,准备好了吗?

| 当前新闻共有0条评论 | 分享到: |

|

||||||||||

| 评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |

||||||||||||

| 24小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 1 | 逆潮流而动,顶尖科学家从中国归国 |

| 2 | 习遭降维打击,新华社通稿4个细节惊心动魄 |

| 3 | 中共官场突然敢骂习了,谁给的胆子? |

| 4 | 中国跨年夜万人倒数惊现这一幕! 网:太尴 |

| 5 | 比美国还狂?2026第一天,新加坡发文告诫中 |

| 48小时新闻排行榜 | 更多>> |

| 一周博客排行 | 更多>> |

| 一周博文回复排行榜 | 更多>> |

| 1 | 台湾问题:麻将停牌 | 随意生活 |

| 2 | 东亚战争准备:从暗杀安倍开始 | 随意生活 |

| 3 | 川普到底卖了乌克兰没有? | 山蛟龙 |

| 4 | 梅兰芳和兩位仍然在世的入室弟 | 玉质 |

| 5 | 第一美女:《越人歌》-宋祖英 | YOLO宥乐 |

| 6 | 做这道题,知道明年你要去哪? | 末班车 |

| 7 | 关于离岸爱国 | 阿里克斯Y |

| 8 | 海外中文出版的新路基本开通, | 高伐林 |

| 9 | 70%美国大学毕业生找不到工作 | 乐维 |

| 10 | 大湾区的整合梦 | 文庙 |